墨泪双挥书慈母,文章一卷见深心。10月16日,散文诗杂志社举办石印文《我的苦娘》作品座谈会,湖南省作协副主席、湖南省文艺评论家协会名誉副主席龚旭东,湖南省作协创研室主任贺秋菊,湖南省文联《文艺论坛》《湘江文艺》编辑部主任佘晔,散文诗杂志社驻社艺术家、著名作家盛可以,及徐静、郭辉、盛景华、黄曙辉、胡跃飞、刘松山、徐新辉、曾丽霞、鲁丹、庄庄、严灿、刘美玲、王雄共计20余位来自省市内外的专家学者、诗人作家、亲友应邀而至,围绕石印文52天以52章深情文字祭奠母亲的力作《我的苦娘》展开深度座谈交流、对话。

石印文,湖南省益阳市资阳区茈湖口人,群文美术副研究馆员。中华诗词学会会员、中国楹联学会会员、中国书法家协会会员、民建中央画院院士、湖南省文史研究馆特约研究员、“湖湘楹联七子”之一,现任湖南省书法家协会副主席、湖南省诗词协会常务理事、益阳市书法家协会主席、益阳市诗词家协会副主席。益阳市文联《资水》杂志主编。印文先生少时习书,勤于神游砚海,心慕手追碑帖,终成气候,同时,他常年涉猎旧体诗词、楹联、赋曲等创作,他的书法作品不仅多次进入国家级展览并获奖,词赋也在全国征文大赛中屡获大奖,被誉为“状元原是田舍郞”。

座谈会由寸丹总编主持。在会上,寸丹总编讲述了《我的苦娘》阅读、编辑过程与初衷。她非常感谢今年3月初的那个晚上,她在手机上恰好偶然刷到印文先生推送在微信朋友圈的《我的苦娘》最初章节,其时,印文先生每日一章,将真挚的情感化为朴实的文字,追忆慈母,令人动容。凭着一个职业编辑的直觉,她深感文本可贵,认为这并非一部简单的私人化祭母文,而是具有可挖掘的丰富性与独创性。于是,立马联系印文先生,对其文脉清正的创作予以肯定与致敬。接下来两个多月里,二人多次围绕作品展开交流,最后,她决定将《散文诗》(人文综合版)第7、8期小型张读本打破常规,增加页码,亲撰编者按,以上、下两辑完完整整全貌呈现近7万字的《我的苦娘》这篇长文,以让更多读者第一时间读到这部感人力作。

接下来,印文先生真诚分享了《我的苦娘》的创作历程、感受,和创作中的故事。堂阶萱草香犹在,儿女共沐三春晖,他坦言,这部作品是在一个偶然的节点开始创作的,但却并非一时兴起,而是自身对母亲思念的浓厚情感积淀后的自然流淌,写作过程伴随着巨大的情感波动,他不用纸,不用笔,全凭双手一钩一划,留存在手机里,却一气贯通,不事雕饰,行文跨越时空,由远而近,将历历往事原汁原味地呈现,颂扬了母亲忠厚节俭、乐善好施等宝贵品质,及其对后辈为人处世的深远影响,语言朴实无华,令人动容。他每天推送一章,总有读者一路跟读、留言。尤其是寸丹总编多次主动联系他时,更加坚定了信心,历时近两个月,一日无间断,成篇52章,达近7万字,至结尾收笔时,恰好是母亲周年祭日。

座谈会现场氛围融洽热烈。作为交往多年的朋友,龚旭东以“真正的德艺双馨”来概括印文先生的个人艺术成就,同时,他说道,印文写散文,自己还真不知道,这是他第一次读到印文先生翰墨之外的文字,因其不为发表而刻意为之,因此整部作品摈弃俗套,饱满的情感从心底自然流露出来,呈现出灵魂的情感运动,并且内蕴诗性,这也是《我的苦娘》最珍贵之处,更是难能可贵的收获。

贺秋菊在发言中谈到,《我的苦娘》其内里结构、布局谋篇看似无心,却浑然天成,好的作品宛若璞玉,华彩自生,这部具有浓厚的益阳地域生活气息的代表性作品,它以日常性见长,通篇无大起大落,没有戏剧性场景,却因其亲情之光、人性之光而呈现出了作品与作家的双向奔赴。

佘晔先从读者角度,谈到《我的苦娘》对当下年轻一代的启迪,她说道,印文先生事母至亲至孝,为文至情至性,尽管因事在外,至今抱有没有为母亲亲自送终的绵绵遗憾,但座谈会一开,从此“苦娘”不苦。

徐静则从社会学、民俗学、伦理学入手,谈及《我的苦娘》娴熟地运用原汁原味的方言,从俗到雅,以小见大,笔笔钩沉旧事,处处还原生活,以鲜明的时代特点打开了思路,拓宽了视野,使之成为非常有价值的特定时代的见证。文学即人学,贵在创新,印文先生无心插柳,却又有所创新。

盛可以则以“真诚”“朴实”对《我的苦娘》的风格做出整体评价,印文先生初次写作散文,就以稳重、成熟、从容的姿态,让情感慢慢浮上来,令人赞叹。

会上,与会嘉宾畅所欲言,分别从《我的苦娘》主题、风格、个人交往等角度分享了各自的感受,同时也提出了诚恳的建议。松山兄发言时更是多次哽咽落泪。鲁丹因事晚来,后特意专门提交了专评文章。

这场座谈会不仅是对一部优秀作品的研讨,对真挚情感与文学力量的双重礼赞,更是益阳文艺界进一步落实中国作协、中国文联和省、市决策部署,浓厚益阳文学氛围,有效推进益阳“中国文学之乡”建设,提升益阳知名度与美誉度的一次重要的文学行动。(旭明撰稿)

附:现场发言整理

龚旭东(湖南省作家协会副主席、湖南省文艺评论家协会名誉副主席)

我和印文兄认识很多年,也很钦佩他。我知道他是真正的德艺双馨的艺术家,在字、对联、赋、古诗词方面都有造诣。我刚刚还和盛景华老师在讨论,这跟益阳的文学艺术界能够养成一种和谐的氛围有一定的关系。所以,印文是我一直很敬重的艺术家。但是,第一次听说印文写散文,我震惊了一下。景华写散文我知道,但是印文写散文,我还真不知道。这次还出了两本。所以,我从昨天连夜读,读到很晚了也只读了大半。今天来的路上又听了一段,刚才,才把后面的读完。

说老实话,写母亲的文章特别多。这是可以理解的。我当编辑出身。在编辑副刊时,收到最多的文章,有时一天可能接几十上百个作品,就是写我的父亲、我的母亲、我的爷爷、我的奶奶、我的老家这种题材的文章。所以遇到这种题材的写作,我的观点就是,每一位作者在写自己父亲母亲及亲友的时候,一定会是真诚的,他的情感一定也是饱满的,但是要能够真正打动人就不容易了,特别是像编辑,是看了成千上万的这种题材作品的,真的是很难打动我了。

但是,读印文《我的苦娘》这系列散文,我不断地被感动,我不断地把自己共情到里面去。我也一直在这里想,这是为什么?

第一点,就是心态。印文不是为了发表而写这个文章。写作的心态与写作的质量是有直接有关系的。很多是为了发表而写文章的时候,他会不自然的就会揉入很多套路的东西,或者是不属于它本身、而要给别人看的东西,这个我觉得很重要。印文他所回忆的是从他的心底里面很自然流出来的。这种自然的状态,恰恰是他的这一批作品的最珍贵、最真切的地方,没有功利的表达。到后面,发得多了,反响多了以后,可能会有一点点冲淡。这是我的感觉。文章后面部分我读得不细,但有一些部分在我看来似乎是可以去掉的。譬如有一些议论的部分,我认为是可以去掉的。这与前面有一点点差异,但是这种差异不大。

第二点,就是感受。首先寸丹主编在《散文诗》(人文综合版)发这组大体量的散文,能不能通,这是我的第一想法。但是读了以后,我觉得没问题。印文表达的真,和他所表达的这种发自心底的,所呈现出的写作整个过程的一种心灵运动和情感运动,让他有了本质上的自信。就像作家罗长江写的几十万字的长篇散文诗。他有很多地方完全是叙事,但是内在的本质是诗性的。其次,是印文的写作的方式:每天写一段。每天写一段的这个过程,以及它最终呈现的结果,这是一种心灵运动的呈现,是一种情感运动过程中所呈现出来的自然的情状。这恰恰就是彭燕郊先生所说的:现代散文诗的品质,要呈现人的灵魂的运动。它要呈现出这种灵魂运动、心灵运动的整个过程,它就有诗性。我觉得这一点恰恰是其特别可贵的地方。

第三点,是结构。阅读同时,我也一直在想结构的问题。但是这个问题我还没想好。这个作品是不是能做一次二次加工,把它编得更好一点,或根据结构的要求去重新结构它,但是说老实话,我很犹豫,这个问题我还没想好。但是从文本本身的结构性来说,或许它会出现很多问题。那么,这些问题是可以通过重新结构的方式去解决它的。但是,这样的解决又会损伤了表达过程中的自然的情感运动过程。我觉得现在这种呈现是自然的呈现。重新去结构它,在文本的严密性上肯定会更好一些,但是会损伤它本真的状态。所以,我更倾向于不动它。在结构上不动它,但是在细节上去完善它。譬如,每一篇后面,还可以叠加。一层一层累积。甚至把发这个作品过程中,朋友们的点评、感受等等,都加进去。这样就会有互动的文字在里面,新文本就会更丰富。所以,在结构上,其实还可以有很多方法去丰富它,进一步加工会让它变得更加丰盈和丰满。

第四点,我不展开说,即这个文本特别可贵的一点,就是在于它的日常性。就是写的都是日常的东西,不是大起大落,很有戏剧感。而恰恰是日常性中所流露出来的这些情感和人性,却是最可贵的东西。每每感动我的也是这些日常性的事情,每每打动我的,恰恰也是日常性中所透露出来的情感和人性的东西。同时,这种表达不仅仅是乡土的变迁史,也是中国人在这个时代、这个社会变迁中的情感的变迁、人性的变迁。这里面有很多很深刻的东西。包括像后面写的,和母亲最后一次所谓的吵架。为了毛巾的事情。像这样可贵的表达都是很有内在的震撼力和张力的。当你写作出来以后,它就已经不属于个人了。

最后,我还提一点,就是语言。我倒不认为它是完全的方言写作,它是属于带有方言的口语写作。对于方言写作还可以进一步琢磨。方言写作必然是有它的好处,因为鲜活、生动、有地域的独特的色彩和独特的味道。但是其他地方的读者怎么去感受到一种方言所特定的特色?我不大主张要给方言加注释。最好的方言写作当是不靠注释就能够领会你所要表达的意思的。前后有上下文,不断地重复这个词,读者就可以领会到这个词。所以很多的注释是可以去掉的。有一些没办法的可以适当注释。方言写作更重要的一个问题,就是当你选择那个字的时候,这个字是不是准确的?这是最大的问题。选哪个字,不选哪个字,这个字怎么标音,这都是很专业、很有讲究的。所以方言的词汇的运用似乎可以去掉一些。太益阳话的,可以去掉。有益阳特色的、独特的东西可以保留。那样可能对文本的普及会有更多的益处。

贺秋菊(湖南省作家协会创研室主任)

首先,我想和龚旭东老师讨论一下“长篇非虚构散文”的问题。

我倒觉得现在52章的这个结构挺好的。但是它可以有一个内置的结构。即,保留其原有的这种饱满的情感,然后,内置一个什么东西呢?就是层次。有一个层次。比如说,前面的这个部分,你在哪一个层次的情感,然后再往后面,因为怀念母亲,由开始的这种非常饱满的情况,慢慢地得到或是一种理性、或是一种反思、或者其他什么样的、这样类似的一个层次性。这样的话,读者就会有更多的期待和实现这样一种由这种期待而生发的一种抵达吧。

关于文体,我一开始也提到了这个问题。但我在想什么呢?《散文诗》在人文综合版,之前就发过黄恩鹏的《清溪笔记》那一个系列。主题需要,诗性的话,这个更强。但是“长篇非虚构散文”,是有问题的。要么就是“长篇非虚构”,要么就是“长篇散文”。刚刚结束的全国报告文学会议,在会议上就提出了一个问题,报告文学和非虚构,到底是保留报告文学,还是统一为非虚构?因为报告文学在文学史上面与纪实文学、报道文学、传记文学、人物传记(传记文学)存在交叉,各有侧重,而在学术界,一般都将其称为纪实文学,但是在“鲁迅文学奖”里面,却又叫做报告文学,现在又有一个“非虚构”。所以,“长篇非虚构”的命名是要谨慎的。之所以抛出这个话题,当然不是说要怎么样,本来就是讨论,或是他们那个会议里就这个命名展开的一系列讨论。

其次,做个总结发言。

这个任务,本来是龚老师的,现在,龚老师先发言了,就交给我,我觉得非常荣幸。

我对《散文诗》的认识,在湖南的文学刊物里,对《散文诗》,我一直是高看一眼的。

这基于:

第一,所有的刊物出版社,我几乎都是去过的,而只有《散文诗》——他们这里的历史是保持得最完整的。所有刊物的存放、整个发展历程的陈列。之前,我准备专门写一个研究论文,现在还没写完。今年还是《散文诗》的40周年。

第二,就是因为有了这样一本刊物,我想它跟作品是相互丰富的。如果没有《散文诗》,可能就没有这50多篇。可能20多篇,陆陆续续,也可能会写完,但是可能不会成为这样一个体量的作品,所以是相互丰富的。

第三,从这个作品的语言和写作风格的气质上面,如果我们可以再放大一点的话,比如整个益阳,小说,尤其是散文,大家的写作其实跟《散文诗》的办刊风格,我觉得是相互影响、相互成就的。因为我发现这里有一批这样的散文作家,包括叶梦老师这样的大家。

而后,你再看这个刊物。我之前是把《散文诗》所有的刊物全部翻了一遍的。从创刊开始,到现在,他们的那个特质一直都在。而且这种特质会影响到这个地方小孩子的创作,以前他们就专门开辟有一个面向中小学生的栏目。

在这方面,也潜移默化地影响了益阳一代一代的写作的人。他们写乡土,写得非常微观,写得非常具体,但是写得特别有生活气息。我们讲生活气息,就是讲益阳当地的这种生活气息。

所以,我觉得这是一种地方文学、一个写作者和一本刊物的同向度奔赴。

在益阳,这是结合得特别好的。

《我的苦娘》,我觉得这个作品也特别有代表性。这里的写作,虽然你把它定位为散文,但其实,你再把它细看的话,它与你们的刊物《散文诗》的办刊的定位亦是相吻合的。是的,全篇一气呵成,甚至无大的改动。作家和刊物之间形成了这样一种互文,惺惺相惜。而且,也是作品和作家彼此相互的丰富与照耀。

我觉得今天这个研讨会也特别有意思,我们不仅仅只有文学界的人,还有各行各业的朋友。

然后就作家本身的创作,也很有典型性。龚老师开始在讲到结构的时候,我就始终在想,一个书法家,正如他写一副对联,其实首先是必谋篇布局的,其实他应是比我们写作者更注重结构的。否则,如果不谋篇布局的话,他一落笔,整个的就将是一个败笔。不同于我们写作,还可以回过去改。所以,当我们在想他写得很散,是要保持这个散感,其实,在印文老师自己内心里面,他从落笔开始,就早已经有这个结构意识了。这是我自己的感觉。

因为,我们不乏看到这样的艺术家,比如苏高宇的写作。苏高宇的写作其实都是不需要改的。这可能也与他们常年习书习画有关。他们在写作上可能更讲究文气,讲究这种文气在创作之前的酝酿和落笔时的果断与严谨。所以,正如可以老师刚才讲的这个问题,就是看起来读得很轻巧,写得很素朴,但实际上,这是一种非常有难度的写作。然后,今天我们还讨论到了其他许多问题,比如说它的历史价值等等。那么这样的一次研讨,我相信,对大家都有裨益,如果大家再去写作,必将会影响到每一个写作者。他一下笔的时候,也必将会有这种写作意识。所以,这个座谈会,是非常高质量的一次研讨。我相信,如果印文老师来日要作为一个集子独立出版的话,这个时候,他自己应该早已经有了想法,应该怎么样去把它做得更好一些,做得更饱满一些。

就讲这些,谢谢大家!

佘晔(湖南省文联《湘江文艺》《文艺论坛》编辑部主任)

借这个机会说一下我的感受。

这是第一次到益阳,第一站就到了散文诗杂志社,《散文诗》的第一个研讨会就是《我的苦娘》这篇作品,整个一上午我的体验特别好,可以说是非常新鲜的,诚恳的。包括见到10年前就有邮箱联系过的可以老师。

刚刚听完老师们的发言,给我很大的启发,因此,我也想表达我的一些阅读后的感受和想法。

首先,关于《我的苦娘》这个作品,把它当成文本,从编辑的角度,牵涉到宏大的理论问题,就是关于当下,在学术界,我们对文体的讨论。即散文诗、诗歌、散文这几个文体,它们的边界,到今天为止,包括我们讨论非虚构,讨论报告文学、纪实文学,以及我们今天看到的小册子读本。虽然我一时可能也回答不了,但,确实有这么一个问题存在。

刚刚各位老师提到的建议,也讲到了关于结构的问题,我的一个感受就是,我不太倾向于把它往大了做,比如做成一本书。为什么?因为就是那口气。这口气如果变成了一个大的这样一本书的话,整个“气”够不够?当然,如果我们对作品有更好更高的期待,我觉得就应从结构上理顺这个问题。因为他的真诚,因为他的朴实,因为对娘的无边的、永远的怀念。深得其内,就是入得其内,但是出得其外,能不能够出来?也是看大家说的这样一口气。

从编辑的角度,这个文本,后面如果可以精炼加工,我也反倒觉得这个7万字的文章,可以精简成三万字或者三四万字以内的大散文,成为我们益阳市在这个年代的标志性的作品。一个时代的散文的高度。我觉得印文老师完全可以做到。我倾向于它往小、往内扩,达到一个高度。这是对于文本,我最强烈的感受。

其次,我非常想讲的一个深刻感受是,作为一个读者,作为一个什么样的年龄段的读者,譬如就是在您开始提到的,比您年纪小十来岁的这样一个读者,我所看到的这个作品,它的意义在哪里?它的意义就在很多的细节上。前半部分,我全部看完了。也就是说,上半部分的这些细节,对应童年时期,那是70年代,而您那种苦难,我作为80后,就是说,我没有这种体验。到后面。就是您的父母进入赡养阶段,这个时期的这种体验,对我的意义又是什么?我觉得我回去马上要拿给我先生看,拿给我们这一代80后看。现在我也不断提醒自己,人到中年,父母即将老去,但是也还没有老去,正在经历的这样一个过程中,看了这个作品,就觉得自己哪些地方还做得不够好,还可以继续往好上做。等到老去的时候,再回过头来想这个事情。我能不能有一个前置的眼光?假设30年。我这个状态假设放到30年后,我是不是还这样不可理解呢?

最后我还想一点,这个作品出来,包括在朋友圈发。包括《散文诗》发表出来。这是一个大的鼓励。或者支持。但真正要发出来,也要应承得下,这个需要勇气,就等于说把自己的苦难摊开、撕开在这里,让大家来聚焦,反复地聚焦,这需要勇气。所以我觉得就这一点,也是可能每个人都会有不同的选择。最后所讲的这个苦,刚刚印文老师也讲到了。就是没有给母亲送终的遗憾。所以这个遗憾永远无法弥补。当然,事情都有两面性。今天我们研讨会一开,一切都不苦了,咱们的母亲不苦了。因为不是每一个去世的老人都会有这个待遇。因此,最大的意义就是趁父母在的时候,多多检视自己的一言一行,趁父母在。然后做好自己。

盛可以(散文诗杂志社驻社艺术家、著名作家)

我发现有两个方面是我特别喜欢的。第一个就是真诚,这是文学最最首要的品质。再一个就是朴素,不加修饰,不雕琢,不装腔作势。石印文老师就是这样,一出手就觉出特别稳重、成熟,还有一种从容。就是说,所有的一切都淡去了,只有自己的情感从这个上面缓缓浮现。我也觉得非常吃惊,因为之前看过石印文老师的书法,印象很深刻,没想到一出手,散文也写得如此好。是的,我觉得创作者最重要就是真诚,一个人只要把他的情感真诚地表达出来了,用朴实的文字,做到这点就已经非常好了。写作者最怕的就是拼命地去表现文采,结果最后变成了一个高中学生、初中生的作文,这样的文学反而会失色。另外,我觉得今天我们举办这样的一个座谈会,意义在哪里呢?《我的苦娘》的篇幅大概有7万字,对于一本书来说,已经完成了一半了。那么,今天的这个座谈会其实可以作为他完成这部书的契机与助力,因为一本书大概也只14万-15万字左右,就是非常好的。作为热身的座谈会,是一个很好的方向——即最后做成一本真正的书,到那时候,我们还可以再来一场真正意义上的文学研讨。我觉得应该是这样的一个目标,一个方向,这也是我的一个小建议。今天大家从各个角度讲,都有非常好的观点。就像刚才徐静老师讲的,民俗、乡土的一些内容很有意义。再缓慢一些,再扩充一些,再换一个写作的角度,可能让内容真正的做到更细致、更丰富一些。

徐静(原益阳地区文联副主席、原《益阳日报》总编辑)

首先感谢散文诗杂志社邀请来参加今天的座谈会。昨天加班夜读,大致读完了《我的苦娘》这部作品。以前听讲过印文的书法,欣赏过他的诗词、楹联、赋。脑海里对他有了个印象,他追求一种很古雅的、很有韵味的,很文人气的艺术。就像他的古体诗、对联等等,写得很高雅,很典雅。如沈鹏先生说的,他的每一首诗都有典故,惊叹他对典故运用得融会贯通。

昨天突然读到《我的苦娘》,用现在的话讲,很接地气,实际上属于一种很“俗”的,这种俗到雅的“俗”,跟他以前的诗词截然不同。像他的书法一样,是多面手。读完以后,感觉作为文学作品来欣赏的话,我记得我们有一句话:文学就是文学。这句话,我认为是经典。

他笔下所写的母亲,就像我们很熟悉的邻家大妈一样亲切。整个作品最明显的特点,就是原汁原味,就是一堆若干的细节的组成,包括他的语言,我觉得都是原汁原味的。我不由想到,我们怎样才能够把文学作品做到原汁原味呢?看不出半点加工,不刻意去经营谋篇布局,把这些传统的、站在编辑角度考量的这些问题全部打掉。但是,我们又要承认,它确确实实就是一部文学作品,对不对?包括他写的生活场景、人物。哪一个都是栩栩如生的。包括爹娘打牌,输赢场景都写得非常生动。而且正因为它的原汁原味,反而成全了他这个作品的价值。

除了文学,除了审美,除了这一点外,我觉得它还是一部湖湘历史笔记,作为正史的一种补充,我觉得相当有价值。比如作品里面提到的一个细节,用 料木桐 来做床,我闻所未闻,这就可以睡了?居然竟是真实的。里面还写到把荒野捡到的人骨头粉碎了做肥料,这也是匪夷所思的,但是这就是一个特定的历史时代的见证。我为什么这样讲?他写到的这些细节,具有鲜明的时代特点,因为我在老家泉交河胡林翼的故乡也亲眼见过,所以才觉得特别真实。因此,从历史的角度看,印文的文章完全是一种真实的民间史。

同时,《我的苦娘》也具备社会学、民俗学、伦理学等各个方面的价值。他从社会学的角度,写他家族的构成。还牵涉到民俗学问题,他在记事中均有很多体现。也正因为它的原汁原味,才极大地拓宽了我们的阅读视野,打开了我们的思路。

从他作品中,我们会看到很多东西。讲老实话,我原来在湖区当过知青,就在茈湖口,对那个地方的风俗人情比较熟悉,读起来倍感亲切,印文用文字把它存留下来,可以给各个行业做研究。甚至包括语言。作家可以的作品里面,也能感觉到她对益阳方言语言的运用。我不由想到,方言怎么在文学作品中运用,也牵涉到一个学术问题,比如用到么子份上?怎么运用恰到好处,又有美感,又善于阅读,又有特色?我觉得这是一个值得探讨的问题。所以印文的作品给我们拓宽了一些视野。

也有几位老师谈到文本问题,我觉得确实有很多可以研究和探讨的地方。如果站在传统编辑学的角度、文学的角度去衡量的话,可以说,印文及他的作品打破了很多东西。跟我们传统的结构、感情曲线、人物塑造有很多不同。如果按照传统标准去衡量,可能有不规范的地方,但是文学最关键之处在创新,印文在书法、在古体诗词、在对联等各方面都有很好的造诣,他同时在文学上还有创新,这很令人惊喜。究竟怎么去认识,我们以后还可以不断丰富与探讨。

最后讲一句,《散文诗》真是非常了不得,此处应该有掌声。包括寸丹总编写的编者按都是下了功夫的。不是一挥而就。《散文诗》,这么多年,我一直觉得它是为文学园地增添了一朵奇葩。她的团队,她的几个工作人员,她的朋友们,我觉得你们是在确确实实、认认真真做一份事业,我佩服,向你们学习。

郭辉(一级作家,益阳市文联、市作协原主席)

印文的文学功底非常深厚,他的诗词、赋、楹联都有不错的成绩。写他母亲的这些文字情感表达非常深,非常强。《我的苦娘》抓住一个“苦”字,写他的乡村茈湖口,很多事情、很多细节,读的时候都被打动。建议还可以再加工,从内容方面还可扩大点篇幅。如果再细细地想,细细地写,可能还有好多东西可以挖掘出来。我的一个期待,就是希望印文在文学创作上、在散文创作上取得更好的成绩,《我的苦娘》经过印文反复加工、修改,能早日成书出版,成为我们益阳文学有高度的大作品,能够和作家彭学明的《娘》媲美。

盛景华(九三学社中央画院副院长,湖南省书法家协会原副主席)

石印文老师虽然是湖南省书法家协会的副主席,但在我的心目中,他当先的是他的文学创作。他在古诗词、楹联、文言辞赋的创造上成绩辉煌。在我的心目中,他就是老夫子,就是老先生。当寸丹总编把《我的苦娘》发给我看的时候,我大吃一惊。我从来没看见过他写这类白话的散文。这是第一次,而且第一次就写得这么好。读印文的书,让我想起彭见明的《娘》,非常多的细节让我读得流眼泪,他写出来的细节的真实,确实让人心疼。我看文章,第一要真。真实是一个作品的灵魂。因为真,能够让人产生共情,印文的文章,首先体现在真,所有的细节没有虚构。没有太多的闲笔,尤其是时刻闪现一点细节的灵光。读了让人感动,我觉得这是《我的苦娘》最可贵的一个地方。

胡跃飞(益阳市作家协会原常务副主席)

我很少发朋友圈。但是我4月份到河南参加战友聚会的时候,就写了几篇《北上日记》发在朋友圈,我一翻开朋友圈,马上就看到印文的《我的苦娘》,一下子就被吸引了,确实写得好呢。写得非常真实,非常朴实,我写娘写不出来,因为我只有4岁,我母亲就去世了。我认为印文写《我的苦娘》给我填补了一个空白,他写的其实是那一代人的宿命。你的娘也开始是生活在社会的底层,也是慢慢过上幸福生活。我特别受感动。我原来只晓得你诗写得好,赋写得好,对联写得好,我不晓得你散文也写得这样好,我后面基本上我每篇都读了,都看了。出乎我的意料,讲老实话,你这也鼓励了我,前段时间应桃江马迹塘朋友邀请,写了一个剧本花鼓戏《半袋干粮》,我觉得《我的苦娘》也可以改成一部很好的戏,如果说改成花鼓戏,大家可能喜闻乐见,并且能够引起共鸣,产生更大的影响。我就谈这几句我的感受,谢谢大家!

黄曙辉(益阳市作家协会原副主席)

时间已经不够了,我简单讲两句。早上见到印文的时候,我就讲他昨天把我害惨了,让我流了一晚上的眼泪。因为看了《我的苦娘》文本以后,包括其中的细节,太真实太感人了,特别引起我的共鸣。原来读彭学明《娘》时也是很感动的。但是印文《我的苦娘》,他加了定语,“我的苦”。印文自己刚刚解释,这个苦是一种投射。其实苦得更多的可能是自己,而不是娘。但是我真实地感觉到,其实娘真的也是很苦的。那时候是生活苦、精神苦、心理上苦,可以说是那个时代的缩影。那一种苦,印文现在用文字把它记录下来,也为那个时代留下印记,这个特别难得。另外,这个题目很好,不用换,整个作品,我就像看明清小品一样,很简单,但又很美,挺好的。

刘松山(文化学者、“湖湘楹联七子”之一)

非常高兴参加印文兄的作品座谈会。接到寸丹总编的邀请信息,认真地又把《我的苦娘》读了一遍,谈几点感受。因为我和印文兄是同年代人,他大我两岁。而且我跟他有相同的爱好。我们两个都曾入选“湖南楹联七子”。他喜欢书法,我也喜欢书法。他喜欢古典文学,我也喜欢古典文学。甚至除开印文兄,在益阳文艺界,碰到搞书法的,我也跟他谈诗词、对联、文言文,与文言爱好者,我就给他们谈书法、诗词,以显示我与众不同。但是,一跟印文在一起,我就只能够沉默寡言了。印文就是我的良师益友,所以今天我由衷觉得非常荣幸啊,也有意义。至于工作经历,原来参加工作时当过老师,后来在市委办公室工作过。我当老师之前就非常喜欢文学,也是《散文诗》最忠实的粉丝。上世纪80年代末就多年订阅《散文诗》。参加工作,在写公务应用文之余,也依然热爱着文学。读印文的作品,我有三点感受:第一是鲜明的语言特色,首先是它有益阳的方言,特别是益阳湖区的方言。我也是益阳人,但是我的方言和他的方言有个别的差异,其次就是他口语化、聊天式的表达,我其实做了一些功课,然后写了个一两千字的发言;第二是真挚的情感表达,他是通过一件件细小的事情来表达的,我是同时代出生的,深有感受,特别是讲到喝维磷补汁的事情,我们小时候父母说喝维磷补汁那就是当时补脑的,会读书的,吃了有效果的。尽管家庭条件不好,都要去买一点点。因为其他的家长都买了,而且这东西呢好吃,有点甜味;第三是有深刻的时代印记。从70年代80年代洞庭湖区农村的一些风俗,一些工作情景,吃饭没米呀要多放点水,特别是农村过年拜年走亲戚的场景感同身受,非常感动啊,特别是作为同龄人,因为印文兄的母亲去世了,我母亲还在,特别对她的记忆,我也对过去的事情会做了一些反思。印文兄能够用虔诚,清晰的文字记录下来,我说我做不到。趁着父母健在,要好好地珍惜缘分,好好地待他们。我其实也有一些愧疚,搞不清母亲喜欢吃什么水果。他搞不清,我也搞不清。现在我要搞清楚,我母亲真正喜欢吃什么水果,我就给她买什么水果。原来都是母亲知道小孩子喜欢吃什么,而儿子不知道母亲喜欢吃什么啊。我感同身受,因此以后要更加注意自己的言和行,来报答父母之恩。总之,我觉得印文兄的文章,既没有美化,也没有修饰。正如刚才盛景华老师所讲的,是用这种真的文字,真的事来进行表达的。确实令我们感动,也给我们教育意义。所以,我非常钦佩他,原来只钦佩他的书法、诗词、对联、文言文以及为人、多方面的各种社会能力等等。他不仅是文艺文化人,也是文化活动家,为益阳的书法事业做了大量工作、贡献,是我心中最好的兄弟,平时也经常一起出席活动。印文兄的母亲去世以后,我写了一副挽联,表达我对印文母亲的敬重。

记石母吴老孺人

仰太君终老一园,亿历历熊丸,不负苦心回蔗境

与哲嗣论交卅载,听哀哀乌哺,共淹泪眼对萱帏

鲁丹(益阳市作家协会原副主席)

乡土湖湘的精神映照

——石印文长篇非虚构散文《我的苦娘》四维评析

在当代文学日益陷入技术主义窠臼和社会情感荒漠化的当下,石印文的长篇非虚构散文《我的苦娘》犹如一泓清泉,以真朴的语言、真切的细节、真诚的文本、真挚的情感完成了对乡土湖湘的深情凝望,展开了一幅关于乡情、乡土、乡愁的精神长卷。

一、语言真朴:泥土里生长的乡音密码

在《我的苦娘》里,石印文像坐在田埂上讲故事,他的语言如田间杂草般质朴无华,却饱含生命力。文章里俯拾即是的湘北方言俚语,如“么子事”(什么事)、“讲信河”(开玩笑)、“守醒”(干待着)等等,如同一把把生锈的柴刀,劈开文学修饰的矫饰,让文本散发出原生态的泥腥气息。对“料筒子木”(棺材板)、“鸭划子”(简易小木船)等器物的命名,既保留方言发音的粗粝感,又暗含对物质匮乏时代的精准记录。如“我娘用料筒子木做床铺”的细节,方言词汇与生活场景的结合,构建出独特的地域语言系统,让读者仿佛置身于洞庭湖畔的茅草屋中,听见柴米油盐的碰撞声。方言词汇的运用,我们看到的不仅是地域文化的鲜活切片,更是作者对语言本真性的坚守。这种语言策略并非简单的怀旧情结,而是通过“语言考古”重构乡土记忆的诗学实践,方言不再是交流的障碍,反而成为直抵乡土现场的密钥。

二、细节真切:微观视角下的生存样本

日常是时代的肌理,真正的厚重感源于对生活细节的敬畏。文本以手术刀般的精确,解剖苦寒岁月中的生存细节。母亲用耙头挖荒坟棺材板的场景、暴雨夜指挥全家接漏的场景,不仅展现物质匮乏的残酷,更暗藏生存智慧的微光。对“南瓜藤逗瓜”的农事描写堪称微观史诗:母亲掐公花粉授粉的细节,与“留有舍”的生态智慧,构成农耕文明的生命寓言。“万家塘”的童年记忆里,用墨水在脚踝画记号防溺水、与小伙伴争夺“弄贡子鱼”,这些充满野趣的细节,既是对田园牧歌的追忆,也是对自然法则的敬畏。作者甚至不避讳“讨南瓜”的窘迫,姐姐架着小弟挨家挨户讨要食物的画面,以近乎残酷的真实,解构了乡土文学惯常的浪漫想象。《我的苦娘》以小叙事抵达大境界,用母亲的茅屋、父亲的旱烟、乡间的祭扫等细节,构建起真实可触的乡愁。在追忆母亲的过程中,现实与回忆不断交织,打破了线性时间的桎梏,细节在时空交错的叙事策略中不断涌现,使文本呈现出诗意的混沌美。这些细节如同一颗颗未经打磨的砾石,在时光的长河中闪烁粗粝的光芒。

三、文本真诚:非虚构写作的伦理自觉

石印文以近乎忏悔录式的坦诚,构建起非虚构写作的伦理坐标。他坦言母亲为他取名“石印文”是“凑名”,这种对命名权的自我解构,暴露出底层命名文化中的荒诞与温情。在记录母亲“打歪胡子”消磨时光的晚年生活时,既不回避父亲暴脾气的相处模式,也不掩饰自己“懒得干涉”的疏离感,展现出家庭关系中复杂的爱恨交织。面对母亲去世后“送亮”仪式的缺失,他以“最长最响的鞭炮也惊不醒天国的老娘”的痛悔,完成对孝道伦理的现代性反思。多重视角的真诚书写,让母亲形象超越个体命运,成为乡土伦理的精神注脚。文本真诚不仅体现在对家族秘辛的袒露,更在于对集体记忆的复现——文中对“春社日”“挂山扫墓”等民俗的细致描摹,为消逝的乡土文明建立起文字纪念册。作者如同手持火把的守夜人,在遗忘与记忆的交界处,为苦娘的生平刻下永恒的印迹。

四、情感真挚:奔涌流动的精神河流

《我的苦娘》由52篇散文一气呵成,娓娓道来又百转千回,恣肆汪洋又节制有度,文字间奔涌着混杂咸涩苦辣的情感之水。母亲“用稻草铺床”“泥砖砌灶”的艰辛,与“我”辍学后偷学刻墓碑养家的倔强,构成命运共同体的双重变奏。当作者写下“我的‘石印文’是很多人羡慕的名字”时,姓氏与命名的隐喻里,暗藏着对母亲“凑名”决定的复杂情感——既有对世俗智慧的妥协,也暗藏突破命运枷锁的渴望。对“万家塘”的追忆充满痛感美学:墨水记号的防溺水装置、与野猪对峙的惊险、被母亲揪打的记忆,这些创伤性场景在文字中标注为成长的刻度。最隐忍的莫过于结尾处“娘走后第一个小年夜没送亮”的愧疚,与“雇三轮车烧旧衣”的决绝,将孝道伦理的现代困境展现得淋漓尽致。这种情感书写既非廉价煽情,亦非刻意升华,而是如洞庭湖平原沟港河汊般自然流淌的生命体验,在苦涩中透射出坚韧的人性光辉。

石印文的长篇非虚构散文《我的苦娘》是一部用真情写就的个人生存史,一曲献给土地与母亲的安魂歌,是一个人泥沙俱下的乡情出口,一代人追之莫及的乡土记忆,一群人无以安放的乡愁寄托。在语言真朴的肌理下,在细节真切的褶皱里,在文本真诚的自觉中,在情感真挚的喷涌间,一个时代的集体记忆在文字中复活。这部作品的价值,不仅在于记录个体命运的跌宕,更在于为日渐消逝的乡土文明保存了一份带着体温的基因图谱。

庄庄(益阳市作家协会原副主席)

《我的苦娘》它是一个反映精神成长非常好的文本。印文老师的这个作品,从语言、从风格上看,他写得非常的日常,白描一样的风格,然后像水流动一样,看上去像空调系统转动的这样一个日常,给我内心的感受是很深的。我觉得任何的文学写作,它都是一种挽留。对亲情的挽留,它本质上也是对时间的一种挽留。印文老师通过《我的苦娘》已经达到了。从这个意义上来讲,母亲已在作品当中得到复活和重生。

徐新辉(中国书法家协会会员、益阳市书法协会常务副主席兼秘书长、第十三届全国书法展三体入展作者、第八届中国书法兰亭奖入展作者)

今天能参与《我的苦娘》作品座谈会,与各位老师共同探讨这篇饱含深情的文字,我深感荣幸,也是我一次难得的学习机会。

文章我早在印文微信中读过,每次重读《我的苦娘》,仍被字里行间的真情击中。印文作为书法家、诗词家,在文中用最平实、最朴素的语言叙事——没有华丽辞藻的堆砌,没有刻意煽情的设计,只有一位儿子对母亲的点滴回忆,像是坐在读者对面,缓缓讲述母亲的故事。没有复杂的句式,没有生僻的词汇,甚至有些段落带着“絮叨”的家常感,就像高级的书法作品,不是靠炫技,是藏在“书文合一”里的精神情感表达。正是这种“去技巧化”的书写,让情感得以最直接地传递。无数带着湖区烟火气的细节,让一位“苦娘”的形象立在我们眼前。

这些细节里藏着最动人的中国式母爱:她不懂“教育投资”,却说出“砸锅卖铁也供你”;她讲不出“家风传承”,却坚持每年带孩子清明挂山、中元烧包;她没读过多少书,却用“不要打三春鸟”“春夏不砍树”的朴素认知,传递对自然的敬畏。文中那些鲜活的益阳方言,不仅让文字有了地域温度,更让这份母爱有了可触摸的质感。让每一个有过乡土生活经历、有过母子亲情羁绊的人,都能从中看见自己的影子。我与印文年龄相仿,成长环境相似,更是感受尤深。

如今我们总在谈“乡愁”,可乡愁是什么?印文给出了答案——是母亲熬的昌蒲艾叶水,是那个记不住车牌却坚持天天祈祷儿女平安的背影。这篇作品不仅是对一位母亲的怀念,更是对“亲情”本身的深刻叩问:我们该如何与父母相处?该如何珍惜当下的缘分?感谢印文,用最真挚的文字,让我们重新看见母亲的平凡与伟大,重新珍视亲情的珍贵,也重新记起那些正在远去的乡土记忆。

王雄(印文发小、民营企业家)

今天我是大开眼界,受益匪浅。谈两点感受。一是感动。《我的苦娘》我是从开头看到结尾,在他的朋友圈也看了,说句心里话,一路看下来是热泪盈眶,尤其对于我这年龄段、在农村出生的80后来讲,是很深刻的。石印文文章写得很接地气。我最大的感受,就是我的父母健在,因为我妈妈是1953年的,在当地讲,我还算一个孝子。对爸爸妈妈还算是孝顺的。但是呢,看了石印文很多东西,我深觉自己还做得远远不够。正如刚刚石印文所表达的,就是希望人子趁父母健在时,要对父母更加的关心。二是传播。我也会把石印文作品的这两个链接,书籍,转发与带回去,传递给我的团队。去领学他的作品与思想,去传播中华民族的孝道文化。这是今天我最大的收获。

附:我们的研讨时光

散文诗艺术中心一角

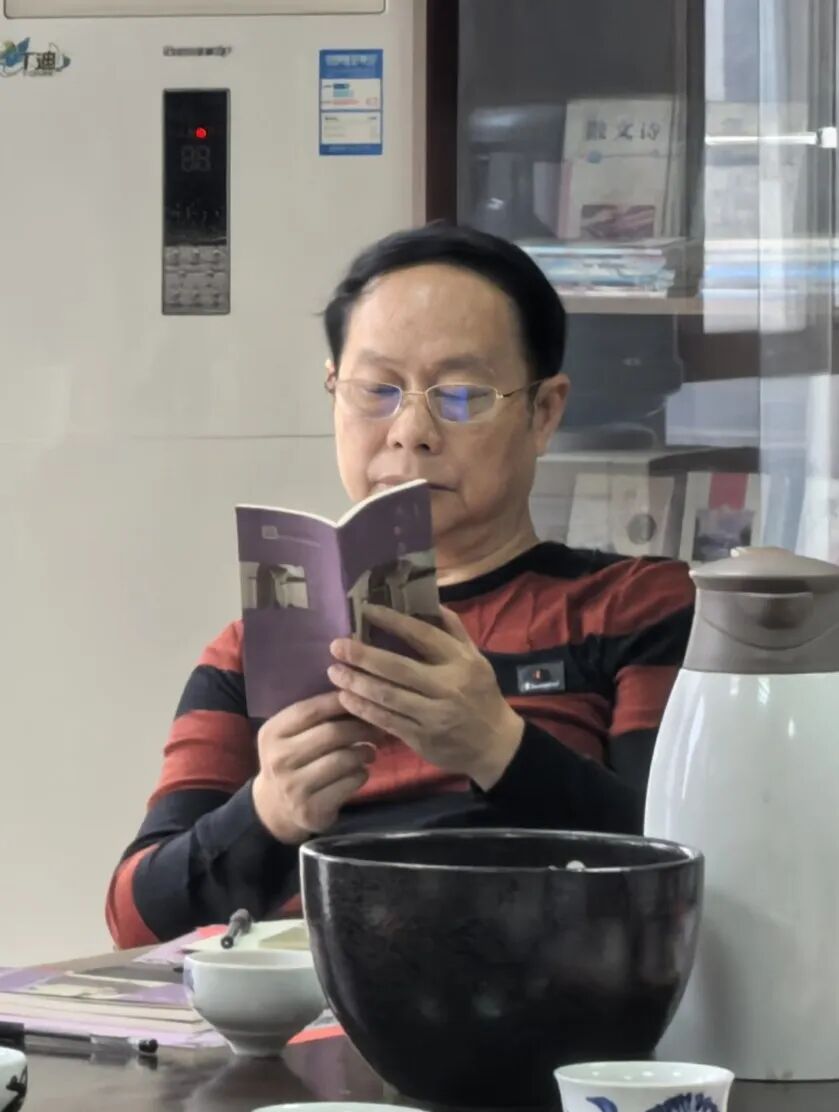

《我的苦娘》作者石印文

座谈会现场(1)

座谈会现场(2)

座谈会现场(3)

座谈会现场(4)

座谈会现场(5)

座谈会现场(6)

座谈会现场(7)

座谈会现场(8)

座谈会现场(9)

座谈会现场(10)

座谈会现场(11)

来源:散文诗杂志社

编辑:唐雨欣

时刻新闻

时刻新闻