点诱蛾灯

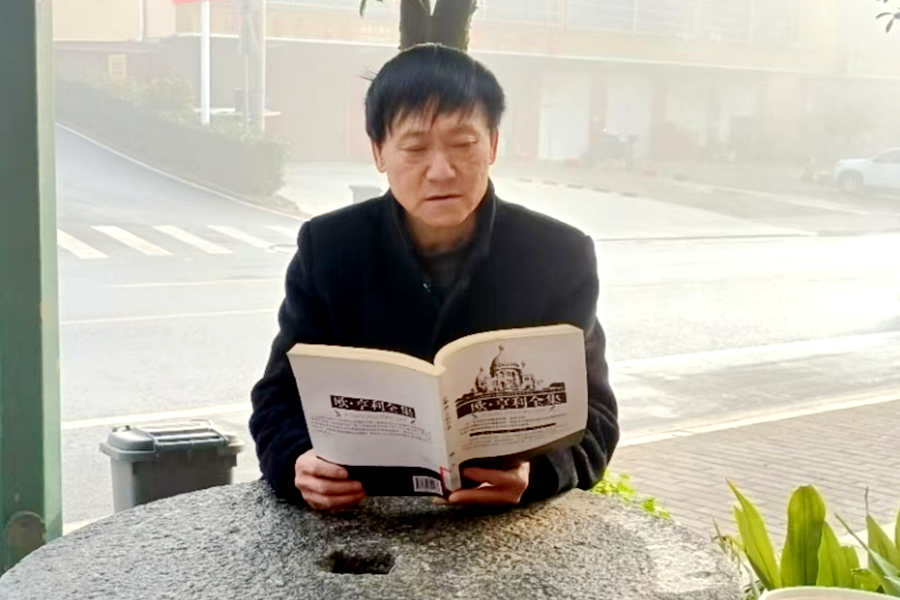

文/陈恭森

家乡的晚稻开始抽穗扬花了。夏日的夜晚,炽热的南风裹挟着稻花的芳香,轻轻地漫进窗棂。恍惚间,我又看见满垅的灯火,如天上的星星,在水田阡陌间晃动。这是50年前,乡亲们采用的一种古老的除虫方式,于仲夏之夜,在田垅里点诱蛾灯的场景。当时我很小,觉得这种办法很有仪式感,特别好玩。所以至今记忆犹新。

“双抢”结束,栽下的晚稻禾苗不到半月,就长得绿油油的,微风吹拂,满垅层层绿浪翻滚,给村民们带来丰收的希望。

但是,苗好虫难防。在当时,认定飞蛾是病虫害的罪魁祸首,必设法除之。

一天傍晚,只见老队长惠槐公敲响了挂在“社屋”(当时生产队保管材料和集中开会的房子)前大樟树上的铁钟,一边高喊:“各家各户,今晚断黑后一齐点诱蛾灯啰……”声音嘹亮而又悠长。

家家户户都在行动。天还没完全黑,乡亲们都纷纷提着脚盆和油灯走向了田间,作好点诱蛾灯的准备。只见他们将一个个脚盆放在田埂上,在脚盆里放上3-5寸深的水,在水盆中放一张平时钓鱼用的小木凳,或是一个青花大菜碗反罩在水中央,将带玻璃灯罩的油灯稳稳地放在脚盆里。也有困难一些的农户家里煤油紧缺,就将几张黄草纸卷起来拧紧,插在一个高度适度的竹筒里,倒一些柴油,同样放在水盆的中央。当然,有条件的农户,可以同时多点几处诱蛾灯,因为能多记几分工。

夜色渐浓,湛蓝的天空中星光闪烁,凉风挟着蛙鸣,吹散了山村的暑热和寂静。忽然,“当当当”的钟声响了起来,这是老队长发出点诱蛾灯的“号令”。顿时,夜色里,满垅的人影窜动,随即满垅的灯火齐明,如广袤乡村的万家灯火,将刚降临的黑夜照亮。刚刚还是蛙声一片,顿时一片寂静,似乎能听得见水稻拔节的声音。蛙们是对突然亮起的灯光感到异样呢,还是被晃动的人影惊跑了呢?

我好奇地跟在老队长惠槐公的屁股后面,逡巡于满垅灯火通亮而又寂静异常的田埂上,露水打湿了我们的裤脚。惠槐公手里拿着一本记工簿,按各户划定的责任区,就着灯光,仔细察看,边念边写。如此这般,从上垅跑到下垅,将每家每户点燃的诱蛾灯登记得清清楚楚。等我们抬头查看诱蛾灯时,只见每盏诱蛾灯旁成群的飞蛾毫无顾忌地扑向灯火,脚盆里水面上浮着无数扑火而亡的飞蛾。我突然心生疑问,不解地对老队长说:“这飞蛾又不咬禾,何解要咯样诱杀它们呢?”老队长将记工簿在我头上轻轻一敲说:“你不晓得,飞蛾子在禾上飞,这是在禾叶子上产卵,不到半月,这些蛾卵就出壳变成了‘猛子’(即稻飞虱),一旦‘猛子’发了科(成气候之意),整丘禾都冇得救。不得不早预防,千万大意不得咧。”听老队长这么一说,我恍然大悟,飞蛾是大害虫,定格在了我幼小的心灵中。之后一连好几年,我都热衷于帮助父亲按时在田垅里点诱蛾灯。

可是,到了20世纪70年代末期,我读高中时读到一些关于飞蛾扑火的古诗,诗曰:“暗梁闻语燕,夜烛见飞蛾”。含蓄地描绘飞蛾趋光的场景。南朝赋体诗《飞蛾赋》云:“中拔身幽草下,毕命在此堂。本轻死以邀得,虽糜烂其何伤”。以拟人手法展现飞蛾扑火的决绝。后又读到现代人关于飞蛾扑火的诗作:“由来起舞飞光明,身入红尘淡死生。无悔无忧寻梦去,一朝浴火了痴情”。

读着这些诗,当时我有些茫然。这农民与诗人,对飞蛾评判的差别,为什么如此之大呢?当我从学校回家后,将这些诗念给老队长听,他却冷冷一笑:“我不懂诗,我只晓得要想办法多打粮食,保障乡亲们不饿肚子。”

回想往事,我终于明白,世间的万事万物都有他的多面性,不可一概而论。身处不同位置和不同环境的人群,对任何事物都会有不同的思考和感受。正所谓仁者见仁,智者见智啊!

陈恭森,长沙市作家协会会员,曾有报告文学《蜀道难》等文学作品在省作协征文中获奖,在《老年人》杂志、长沙晚报副刊发表作品近百篇。出版散文集《那山、那人、那传奇》(长江出版社),供职于长沙县江背镇人民政府。

来源:红网

作者:陈恭森

编辑:施文

本文为文旅频道原创文章,转载请附上原文出处链接和本声明。

时刻新闻

时刻新闻