在九只树,等候一树古槐花开

文/摄 熊梦红

几年前,文智老师见我喜欢跟随旧时月色、洞庭行客到乡村寻古访幽,特意告诉我,九只树村黄家陂附近有棵古槐树,据说是“洪武落业”时,陈姓村民的先祖从南昌府带来种下的。

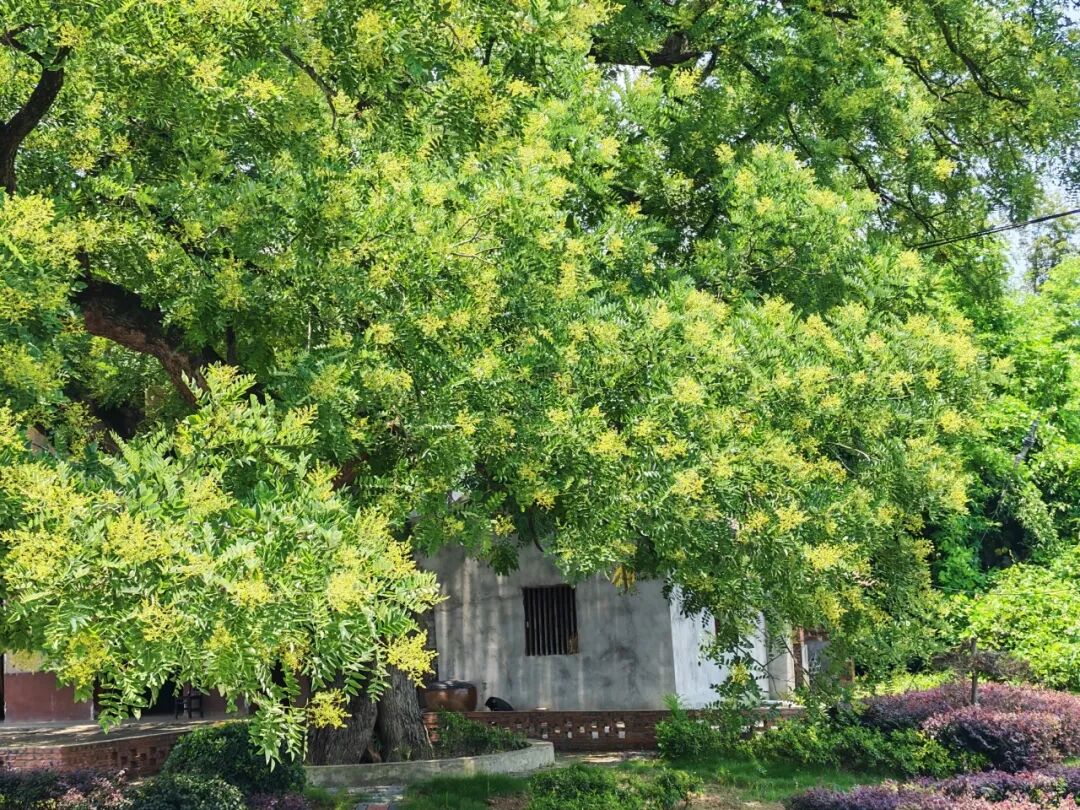

我如同一只嗅到甜味的蚂蚁,急忙与朋友们驱车奔向黄家陂。拐了好几个弯,搜寻的视线被一棵大树阻挡,只见它灰褐粗粝的主干拔地而起,长至两米多高,猛然岔开三股枝干。这三股枝干,形似枯木,色如锈铁。奇怪的是,就算没有枝头那些新苔似的嫩叶,你都能感觉它正蓄势待发。那些错落有致、相生相成的大大小小的枝干,无处不彰显出它以人类难以想象的硬挺与顽强对抗过数百年风霜。

最夺目的是右侧那枝,斜探至公路方向十余米处,似不堪重负般低垂至离地丈许时,毅然扭转躯体,昂首向上,舒张枝丫冲向蓝天。这挣扎向上、近乎执拗的姿态,恰似数百年前无数离乡背井者,在洞庭湖畔艰难立足、奋力向上、挺直脊梁勇敢面对艰难困苦的缩影?

另一枝似是想体验人间烟火,又似想给烟熏火燎的人间一丝温润、清凉。稳稳地伸向前方,尽自己最大能力庇护着一间盖着黑色小瓦的厨房。枝影掩映于深黛色的瓦垄之上,数点新绿乘风在木质窗户前沐浴着春光,是画,是诗,更是乡村寻常生活小景。

向左上方生长的那枝,枝干虬曲盘结,表皮斑驳,多处显出被岁月或虫蚁镂空的凹陷。一枝断裂后风干的残茬,异常坚韧地承载着自身,枝梢疏朗,在一栋两层旧楼房前空旷处,似游龙般扭曲着、盘旋着伸向远处的竹林上空。稀疏朦胧的新绿与枯硬的树枝在楼房斑驳的墙壁前定格,如同迁徙者最终融入新的土地,找到了安身立命的角落。

三股走向迥异的大枝丫与它们的无数分枝一起,共同构筑了一幅枯枝铁骨般的剪影,铺陈于春日澄蓝的苍穹之下。初生的叶片尚不能掩其峥嵘的骨架,却在这些深褐、灰白、斑驳交织的强劲有力的线条间,向周遭一切昭示着生命的萌动与延续。

快步行至树底下,一眼看见被虫蚁镂空的树干处隆起一个硕大的树瘤,如寿星额。这才是真正的智者,面对成长的磨难,不埋怨环境,不自暴自弃,在痛苦中崛起,让结痂的伤痕成为一枚枚胜利勋章。

住在红砖楼房的老娭毑,见有人来,拄着拐杖迎向我们。她耳朵有些听不见,朋友们与我轮番上阵,才搞清她夫家姓陈,年纪已八十有余。几声音量犹如“打大炸雷”的寒暄过后,老人家揣摩着我们的意思,说起了老槐树的来历。

几百年前,住在离此地五里之外的老屋湾的陈姓先祖分家,其中的一个儿子,即陈娭毑夫家这支的老祖宗,分到此地。建房时,老母亲天天来给儿子送饭。那时,这里还是一片荒山,不像现在到处是屋。老母亲因惧怕路上的恶犬与野兽,在自家老屋前的槐树上折了一根树枝,既当武器又做拐杖。老屋湾的槐树是洪武年间,陈家先祖从南昌府带来的槐树苗(不过,那槐树后来主干朽坏了,陈家族人将根上的枯朽之物清理掉后,从根上又发出一根树苗,这就是九只树村民口口相传的“母比子小”的奇事)。某天,老母亲在等儿子吃饭时,顺手将树枝往身旁松软的泥地上一插。回去时,忘了扯出来。手上少了赶狗的武器,老母亲没当一回事,反正路上野生的苦枣、楮树有好多,随便折一枝就行。没想到,数日后那树枝竟然长出了新叶。那时,洞庭湖周边的土地真的肥沃呀,用过三年的锄头把,插进土里都能发芽。随手插的一根树枝发了芽,陈娭毑他们这支的老祖宗认定是吉兆,任由它在门前生长。也是,槐树在古时可是位极人臣、子孙显贵的象征。在唐朝,长安举子聚集的街巷因种有许多槐树而被称为“槐市”,国子监因常植槐树,其讲堂被称为“槐厅”,人们因此用“踏槐”一词来代指举子考中进士。槐读音与怀乡、怀念的怀同音。古代迁徙,人们离了故土,总喜在村头道旁,或是新家门前,栽下一棵槐树。“问我祖先在何处,山西洪洞大槐树”,山西洪洞的大槐树因是明初大规模移民集散地标志,成了无数华夏子孙寻根祭祖的圣地。眼前这棵约五人合抱粗的槐树所深埋的根,是一代代游子留给故园的脐带,也是他们思乡的记号;树枝上初绽的芽,是人们在湖乡这片陌生土地上重新燃起的无尽希望,也是落地生根的誓言。

“槐树上钉了牌子,有三百六十多岁了。人栽树,树比人活得久。从我嫁到陈家来,这棵树就有现在这么大。树底下这个大包是老槐树流的泪,约莫三十年前有人偷偷割槐树皮,人虽被我儿子赶跑了,槐树到底还是受了伤,流下的汁液干成了这个箩筐大的树瘤。你们来早了,叶子都没散开。等它叶子长满时,大热天中午,我们搬张凉板架在树底下歇凉,晚上更不用说,凉快得比吃肉都要快活无数倍。那时,旁边的邻居也一起来乘凉,小孩子们打打闹闹,大人们说说笑笑,一下子就过了大半夜。现在,条件好了,家家户户都有空调,晚上出来乘凉的人少了。只有刚刚天黑时,村里的女人们在树下的水泥地跳一个多小时的广场舞。你们等它开花时再来,那花呀,落满整个地坪,一两天不扫,就有一寸多厚,蜜蜂子吵得脑壳都嗡嗡响。”

我们也痴,为了看陈娭毑所说的落花满地坪,那年又去了三四次,不是太早就是太迟。第二年又继续等候古树花开,同样未能见到繁花盛景。经历了一次又一次的失望,去年,我们变得稍微聪明了一些,待槐树绿叶成荫,每隔三五天,便跑到槐树底下问,“还有多久开花?”问着问着,终于等到了槐树开花。只是,本应是繁花盛放的槐树仍然满树深绿。“花呢?”在树下绕了一圈又一圈,除了发现左侧枝上有零星几串,其他枝头入眼满绿。若是能学那些调皮的孩子,我肯定要爬到树枝上,细细翻找。旁边屋里的陈大哥说,槐树花稀兴许跟气候有关。我却担心,它是不是成了槐中卫阶,生生被我们看杀了。

今年,强忍着去树底下等花开的冲动,找了诸多事情做,努力让自己不去想,不去看。人就是这么怪,越想忍越忍不住。7月18日,我还是没能忍住,呼朋唤友,前往九只树村。

刚刚拐弯,只见前方的槐树上挂满无数嫩黄的花枝,在盛夏的骄阳下,如同一座不断涌泄的淡金色瀑布。再看向槐树底下,果见槐花满地。“哇!我们运气太好了,看到了盛装的古槐树。”我与同伴们的惊叹声差点将车顶掀翻。将车停在远处,赤脚走向古槐,喉头有些发紧,为古槐旺盛的生命力,为花开盛世……站在树底仰望,槐花又像是一串串流苏在浓密蔽日的绿叶间,随风舞动轻盈的娇躯,清纯中透着一丝妖娆,让人不禁想向它靠近,靠得更近。我们蹦着跳着,惊呼着,一时张开双臂想拥花入怀,一时又搭着凳子轻嗅花香,一时满眼怜惜地俯身捧起树根周边的落花……一阵清香袭来,所有的躁动回归平静。我们坐在树底下,半眯着眼,安静地倾听着槐花与树叶的低语,蜜蜂满足地呻吟。任由槐花轻落发间,任由阳光随树影在眼前来来回回,直到听不到聒噪的蝉鸣。

恍惚间,一位白胡子老人拄着拐杖走到我跟前,“您是谁?”

“咦,这就问得有些怪了。近几年见了那么多次面,你居然还是不认得我?我便是你无数次仰望过的古槐呀。”

“啊,是您,您来做什么,不会是想来敲我一拐杖吧?我没摘您的花,也没摘您的枝。”难不成,刚刚想折一枝花的念头已被他老人家洞悉?我正是担心被它打,才将伸出去的手缩回来的。

“我能容忍万千虫、鼠啃噬我的躯体与枝叶,能容忍蛇、鸟在我头顶栖息、盘桓。你这点小动作,我又岂会在意。你莫怕,我只是为解你所惑而来。”

“解惑?看个花,我有什么好疑惑的?”哦,对了。在我凝视槐树满是伤痕的树干与歪斜扭曲的树枝时,脑海里曾闪过一句:“此木以不材得终其天年”来平衡它成长于现在这般壮观,所经历的所有苦难。难不成它是在怨我随意揣摩?

“我且问你,何谓材?”老者声音平缓入心。

“材?就树木而言,不是能入殿堂成为栋梁的才叫材吗?”我暗自嘀咕。

“非也,非也。三百多年来,我用我的身躯庇护、滋养过多少像蚂蚁、九香虫之类的生命,供多少像野菊、骨碎补等植物在我胸前、头顶枯荣,又替多少在我周边劳作的人们遮过阴、挡过雨……若你们所谓的材,只是利‘他’,那你说这算不算。可这材不材的当真有那么重要?三百六十多个寒暑,我见过多少自命不凡的‘好材’轰然倒下,也见过多少小苗苗,为着自己‘不成器’,早早地蔫了、枯了……你小小年纪,可不正被别人眼中‘材不材’的秤杆子,压得喘不过气来么?你可曾想过,正是那年年月月撕扯我的狂风,逼我学会了顺应与坚韧。枝条弯了又何妨?我由着它拧,顺着势长。皮肤破了烂了又如何,粗粝难看的只是我的外表,我的筋骨却变得更加坚韧,意志更加坚强。那些钻进我骨缝里的虫蚁,日夜啃噬掏空了我的肚肠。树活一张皮,哪怕只有一线生机,我都会拼命把根往地底深处扎,牢牢抓住每一寸能抓到的泥土,它们咬得越凶,我长出的盔甲就越厚实!我也晓得,在你们人类眼中,我不堪大用,可偏偏是这些‘不堪’,这些‘残缺’,才一点点、一年年,把我铸成了今天你所赞叹的模样。你站在我底下,带着崇拜的目光仰望着我层层叠叠、遮天蔽日的树冠;没有半点嫌弃的屈身温柔地抚摸着我这被虫蚁啃噬得空空洞洞的躯干,摩挲着那个丑陋不堪的瘤子,嘴里不断赞叹我顽强且蓬勃的生命力,老头子我感谢你。可你内心深处却在权衡我这老骨头到底算不算‘材’,这就有点愚蠢过头。有什么好思量的呢,正如我现在繁花满树一样,没什么好赞叹。我扎根泥土,只要能向着光,哪怕是迎着再多风霜,忍受再多痛楚,我都会无怨无悔地去追逐。三百多年了,我悟透了一点:越是风狂雨骤,霜打雪压,虫蚁钻心,越要坚定地相信自己,紧咬脚下的这片土地不放松,才能不断向上生长。你只有不理会世人眼中的‘材’与‘不材’,只有顺着天地给的那口气,一寸寸地扎根,一寸寸地生长,一寸寸地愈合,才能活出自己的筋骨,自己的气象!武圣关二爷在新野为桑树建的那座城,还有被你们人类神化了的赤山秦氏大墓旁的古香樟等等,说到底不就是想让它们能自由成长,活出自我?”

啊——我大惊而起,眼前却不见了那位须发皆白的老人,只听见风穿过古槐的树干,发出低沉而有力的呜咽,如同谁在哼唱一首古老的歌谣。

熊梦红,湖南省作家协会会员,湖南省报告文学学会会员,湖南省作家协会生态文学分会会员。出版有长篇小说《苇花飘处》,散文集《我游弋在洞庭的脉管里》,长篇传记《一尊还酹江月》。

来源:红网

作者:熊梦红

编辑:施文

本文为文旅频道原创文章,转载请附上原文出处链接和本声明。

时刻新闻

时刻新闻