自然精神(节选)

文/傅菲

我恪守了自己的承诺。在大茅山山脉北部的笔架山下,我扎扎实实住满了三年。我自己烧饭,料理生活起居。

大茅山山脉涵盖了上饶市广信区华坛山镇西北部、德兴市的东部、南部、西部,面积有两千余平方公里,是赣、皖、浙三省交界的咽喉之地,有着广袤的原始森林和原始次生林。境内的主要河流乐安河、洎水河、长乐河,我全程走过,有许多重要河段,我数次徒步考察。另有支流银港河、建节水、体泉水、瑞港河、上源河、叶村河、汾水、桐溪等等,我也多次实地考察。山脉中的主要峡谷或溪谷,如盘石山、三吴坑、小目源、大源、广财山、黄土岭、茅桥等,我也全程徒步考察。

大茅山山脉成了我的私人地理。我去过三十多个荒村,做生活样本调查。工业化的到来,使得曾经蓬勃生活的山村,沦为荒村。

初来笔架山下客居,有一个融入期。怎么融入大茅山山脉呢?2021年8月至11月,我每天去笔架山下的各个山坞,看乡民种菜、养鱼,与他们交谈,去山麓观察植物与鸟类。我上午去或傍晚去,感受自然传导给我的气息。之后,我便去往各个大山谷,走峡谷,探寻河流的源头。这三年中,去黄渡和大源,给我留下至深印象。黄渡因古有乐安河码头而得名,是个老村。河畔荒田,有非常多的菜粉蝶,翩翩而舞。

在鱼潭自然村,两个妇人在埠头洗衣服。朋友龚晓军拍摄她们洗衣服。其中年轻妇人拉了拉衣领,脸颊瞬间红彤彤。杨柳轻拂,娇羞之美令人感动。大源是一条长达五公里的峡谷,原始次生林很丰富,只有一对七十多岁的夫妇在深山生活。老人很热情地邀我吃饭。普通鵟猎杀了老人的白番鸭,在啄肉时,被老人发现了,捡了鸭子回来,炖起来给我吃。老人自己育的菇,是我吃过最好的菇之一。

每次进入大茅山山脉,我就会想起美国作家西格德·F.奥尔森所著的《低吟的荒野》。奥尔森在美国明尼苏达州北部和加拿大安大略西北部的接壤“奎蒂科-苏必利尔”(Quetico-Superior)荒原任向导30多年,并居于其间,写荒原的宁静之美、气息、生命脉动,写荒原的河流、矮橡树。瑞雪、树叶声、溪流声、芦苇、树洞等,在他笔下大放异彩。奥尔森提出了土地美学的经典概念。他是动物学家、作家、冒险家、垂钓者,更是土地哲学家。奥尔森是谛听自然之声的人,他的心灵紧贴大地。

我会想象踏入荒野的状态:穿着高帮雪地靴子,踩着厚厚积雪,戴着防风帽,去河流钓鳟鱼。他自信且怡然自得,乐享孤独的妙趣。大茅山四季分明,大部分峡谷、溪谷无人居住,溪涧沉吟,留有很多生活印迹,如废弃的屋舍、破败的老林场、长满荒草的耕地或荒田、野路、无人管理的果林和茶园、腐烂的蜂箱。

身临现场,我就可以充分感受到自然强烈的气场。草叶上的甲虫,死蛾,被蜜蜂围殴的金环胡蜂,低吟的或咆哮的流水,斗水的鱼,盘在岩石上的尖吻蝮,赤红的火棘果和高粱泡,麻白色的秋叶,高高的枫香树,这些自然之物令我怦然心动。它们与自然景象构成了我叙述的底色。

到了自然现场,就会有触动、认知。如何达到深度写作,需要一个前提,即对笔下事物或人物的深度认知。对叙述对象的深度认知,就是对自己的深度认知、对外部世界的深度认知。有了深度认知,写起来轻松多了。“出神入化”的书写其实有基础条件:长期的训练,细致的观察,较为扎实的博物学学养。

我很喜欢观察奇异的气象。如遇到暴雨、大雾、大雪,我会莫名激动。每逢此时,我很喜欢去野外感受。我写过很多篇奇异气象下的自然状态。另外,我对河流、山中野池塘、水潭非常感兴趣。这是观察自然的一个视角。我常常在河边徒步十数华里,观察河流的四季及动植物的多样性。

确实,在写作层面上,我不依赖“感悟”“灵感”。认知是第一位的。没有新认知,我几乎没办法写作。我在大自然中行走,更多的是获得了认知,获得自然场景给予我的感受,获得了自然的生动形象。当然,也会遇上各种各样的人、各种各样的动物。这是可遇不可求的。一旦遇上了,犹如“神赐的诗篇”。这样的“偶遇”“奇遇”非常宝贵。

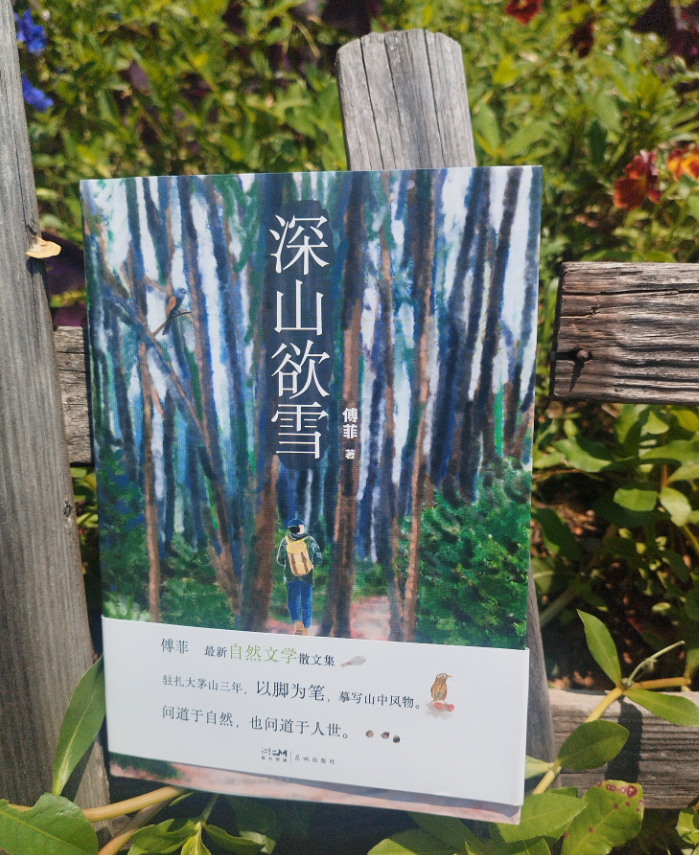

(节选自傅菲散文集《深山欲雪》)

傅菲,江西广信人,资深田野调查者,《南方周末》散文写作训练营导师,专注于乡村和自然领域的散文写作,出版散文集《深山已晚》《元灯长歌》等三十余部。曾获三毛散文奖、百花文学奖、芙蓉文学双年榜、储吉旺文学奖、方志敏文学奖、江西省文学艺术奖及《北京文学》《山西文学》等多家刊物年度奖。

来源:红网

作者:傅菲

编辑:施文

本文为文旅频道原创文章,转载请附上原文出处链接和本声明。

时刻新闻

时刻新闻