捡石灰泥鳅

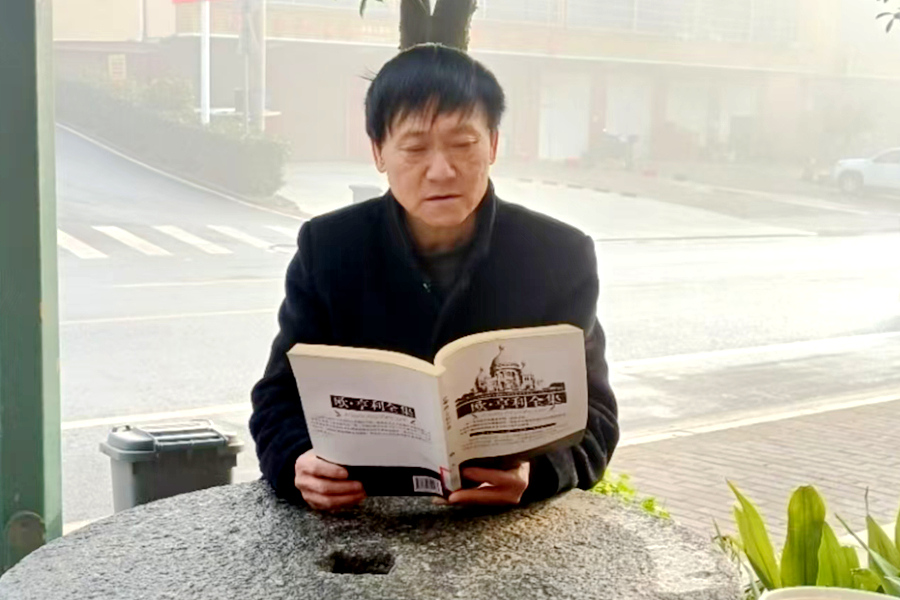

文/陈恭森

童年有些往事,在我看来,就像一坛尘封已久的老酒,醇香醉人,一旦打开,闻上一闻,脑海里就浮想联翩,曾经的过往历历在目,仿佛就发生在昨天。

首先浮现于我眼前的,是乡亲们汗流浃背,从当地河田石灰厂装满一草皮笼角子灰(高温煅烧后的石灰石丕子),用土车子推着,翻山越岭运回生产队,集中堆放在“社屋”(集体存放材料和集中开会的公屋)前坪里,像一座小山包,在阳光的照射下,闪着耀眼的白光。这时,就有几名劳动力从水塘里挑来无数担清水,一瓢一瓢地泼向成堆的角子灰上(称“水发石灰”)。片刻,角子灰堆里开始传出“噼噼啪啪”的响声,随即一股股白烟像山间的云雾似的喷薄而出,轻盈地向天空中升腾。周边立刻散发出烫人的热气,使人不敢靠近。此刻,仍有三三两两的中年妇女,从家里捧来几枚鸡蛋,用浸湿的黄草纸包了一层又一层,小心翼翼地放到冒白烟的角子灰堆里,站在老远,目不转睛地盯着放蛋的位置,不到10分钟就将鸡蛋刨出来。黄草纸烤焦了,鸡蛋壳裂开了,一股蛋香窜入鼻孔,让人直流口水。这种蛋称之为“角子灰煨鸡蛋”,小孩吃了解胀气,清寒湿。是很有药用价值的佳肴。

泼水发完石灰,等到第二天烟雾消散,原本大块大块的角子灰一夜之间“蜕变”成白得耀眼的“面粉”,待完全冷却后,伸手抓一把放在手心,感觉细腻柔软得令人起鸡皮疙瘩。于是,队长敲响了挂在老樟树上的铁钟。随着“当当当”钟声落定,“主要劳力撒石灰啦”的吆喝声传遍了整个村庄。

初夏的太阳暖洋洋的,微风裹挟着阳光吹到脸上,轻柔柔,令人惬意。这样的时节,不冷不热,是早稻禾苗中耕撒石灰的最佳时机。只见生产队的男劳力一个个腰系布围裙,头戴旧草帽,脸上佩着自制的口鼻罩,将一担担“面粉”似的精石灰挑到田埂上,装满一箢箕,用左手端在腰间,右手一爪一爪地撒向长满禾苗的田间。接下来,全生产队的男女劳动力一起出动,腿上包裹着桐子树叶或套上布袖同(以防石灰伤及腿脚皮肤),手持𨂐田棍,下田开始中耕,各人的左右脚轮流在禾苗的行距间刮泥踩草。这是最原始环保的水稻中耕,乡亲们将此举称为“𨂐田”。

然而,中耕时节,却成了田中野生泥鳅生死攸关的当口。稻田里石灰一撒,不到3分钟,只听得稻田里一片哗哗的水响。泥鳅受不了这突如其来,似火烧身的“煎熬”,顿时像失控的“野马”横冲直撞,直至窜至田埂边,最后挣扎着细小的躯体,小嘴一张一合,一对小眼睛无神地鼓了出来,等待着死神的降临。

“捡石灰泥鳅去啰!”撒石灰中耕时节,是我收获美味的大好时机。我提着小木桶,风一样奔向田间,弯腰弓背,沿着田埂寻找石灰烫伤的泥鳅。其实,此刻赶来捡石灰泥鳅的不只我一人,有大人和小伙伴。因为那时是物资匮乏的时代,有一碗石灰泥鳅上桌,就是一道不用花钱的荤菜。所以捡石灰泥鳅似一场“争夺战”。

我每次捡石灰泥鳅,总比不上大人和大于我的伙伴,但田垅宽旷丘块多,我也能捡到两三斤回家。母亲接过小木桶,望着桶内的泥鳅,脸上的笑容,就像春天桃花一样开放起来。她拿出一把小剪刀,轻快地剪开每条泥鳅的小肚皮,将内脏抠出来,集中放在喂鸡鸭的食盆里,她说也让鸡鸭们打回“牙祭”。不到一个时辰,泥鳅剖完了,用清水洗几遍,放到篾制沥箕里沥干水,直到晚饭后,才放进铁锅里用柴火烤焙。焙泥鳅很有讲究,头把大火之后,就得一断一续地烧小火,免得将泥鳅烤煳了。一般焙石灰泥鳅在停火后,要放在锅里冷却一晚,到第二天早上再起锅。这样泥鳅不粘锅,整条整条,圆滚滚黄灿灿的,十分诱人。

母亲是焙石灰泥鳅的内行,也是做这道佳肴的好手。以紫苏、姜末作配料,或蒸或煎,出锅后滴上适当白醋,吃起来有一种奇妙的味道,就像石灰水蒸鸡蛋一样,天然的鲜,透心的香。或许是因碱性石灰的效应,那种味道真无法用语言表达。每当一家人吃着香喷喷的石灰泥鳅,满桌的欢笑声,会从低矮的茅屋飞到门外空旷的禾场里,在温暖的阳光下飘荡。这份欢乐,至今难以忘怀。

而自从我高中毕业参加工作后,再没有尝到过石灰泥鳅这一美味了。早几年,政府为改良土壤,投入大笔资金,由专班人马负责,免费给所有农户的责任田撒石灰。我原以为重温儿时“味道”的机会来了。于是兴奋地提个小塑料桶,奔赴田边捡石灰泥鳅。跑遍了田垅,没有发现一条石灰泥鳅。我郁悒地空手而归。

“这是什么原因呢?”我一遍又一遍地问自己。

……

陈恭森,长沙市作家协会会员,曾有报告文学《蜀道难》等文学作品在省作协征文中获奖,在《老年人》杂志、长沙晚报副刊发表作品近百篇。出版散文集《那山、那人、那传奇》(长江出版社),供职于长沙县江背镇人民政府。

来源:红网

作者:陈恭森

编辑:施文

本文为文旅频道原创文章,转载请附上原文出处链接和本声明。

时刻新闻

时刻新闻