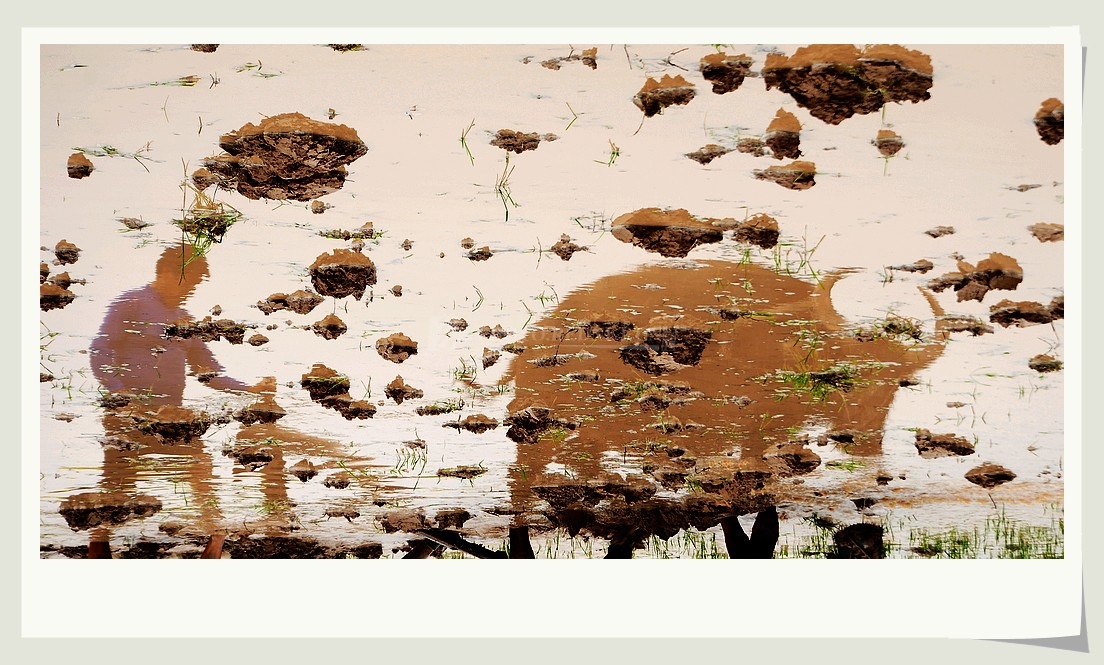

麻阳老汪/摄

恩牛

文/陈恭森

我能活到今天,是我父亲饲养的那头老黄牛“脚下留情”的“奇迹”。否则,我的生命便定格在了不到七岁的幼年时代。

上世纪60年代末期,我大约六七岁的样子,一天傍晚,险些丧命于牛栏屋的门槛下面。

那是个春耕生产紧张的季节,我父亲是生产队扶犁掌耙的用牛老把式。他在春耕时节背着犁耙,牵着大黄牛早出晚归,每天要翻耕整平三四亩水田,等泥浆沉淀一个晚上,社员们就挑着满担满担的秧苗往田里一撒,然后麻利地开始插秧竞赛。那个季节,我父亲赶田里功夫,十分紧张,要赶季节,插完早稻迎“五一”,这是一个当时响亮的口号,一刻也放松不得。人累得上气不接下气,而那黄牛呢?拉起犁耙来嘴里“噗嗤噗嗤”的声音一浪高过一浪,长尾巴左右两边不停地甩,是驱赶蚊子,还是一个习惯动作呢?我当时太小,对此搞不清楚。我站在田墈上望着父亲时不时扬起竹鞭子,“嗤嗤”地喊过不停声,牛脚在深泥巴里艰难提起的样子,我心生一种怜悯。于是就跑到长有嫩草的山墈边头割一些来堆放在田当头,牛一到岸便伸出长舌头猛卷一下,将一大把嫩草转进了嘴里,然后有节奏地咀嚼起来。父亲对我此举不满,说:“你莫这样搞,分了牛的心,会误了耕田的工夫。你回去拿个背篮,割满一篮再送到牛栏屋里去。”于是我一连割了好几背篮嫩草送到牛栏屋里。我也可能是太累了,毕竟是个不到十岁的小孩,坐在门槛边昏昏欲睡,然后翻个身,滚到了门槛底下进入梦乡。

夜暮降临,父亲收工赶着牛回来了。当疲惫不堪的黄牛走到牛栏门口时,停住脚步,不肯进去。父亲一连大吼几声,它依然无动于衷。父亲火了,在它屁股上就是几鞭子打得啪啪啪响。黄牛疼痛难忍,只见它猛一转身,掉头往禾坪里冲出去三四丈远。“咯是何解啰?”父亲自言自语,跨进门去想看过究竟。他的右腿刚跨进来,一脚踩在了我的肚子上,我“哇”地哭起来,吓得我父亲脚一软,扑通一下滚到了地上。他一把将我抱出牛栏屋,头上直冒冷汗。他顿时语无伦次了,说要不是这头黄牛“明察秋毫”,这下就出了人命!黄牛见我已被父亲抱出,随即就进了牛栏屋。

住房与牛栏屋相隔150多米。父亲把我抱回家,将刚才的事告诉母亲,母亲顿时满脸苍白。一家人晚饭也吃不下了。想起刚才那一幕,后怕得直打冷战。

从此以后,我父亲做牛功夫就不带竹鞭子了,只是跟在牛屁股后面“嗤”过不停,从不大声吼了。而且不止一次地对我说:“是这头好黄牛救了你的命”。由此我对黄牛产生了深深的敬意。上学期间,我就主动承担了割草喂牛的重任,利用早晚时间到山上割牛草。

时间一晃过了两年,我上初中一年级时,一天和三四个小伙伴各自牵着为生产队饲养的牛,到一个叫无妖坡的山坡上放牛。牛自由地选择各自合口味的嫩草或嫩树叶子吃。吃草的时候,一双耳朵像摇蒲扇似的一晃一晃,眼晴转溜溜的,鼻孔里喷着粗气,上下两排牙齿像两把锋利的刀,舌头伸出来一卷,无论是嫩树叶还是丝茅草,如风卷残云,只嚼了几下就入了肚。它们当下就是如此快速将肚子呷饱,等回去躺在牛栏里休息时,再吐出来细嚼慢咽,乡亲们将它们此举称之为“回嚼”。我们几个伙伴坐在一棵大油茶树下讨论昨天做不出的数学作业。忽然牛那边传来响动,抬头一看,原来是我家的黄牛婆与亮子家黑水牯发生了“战争”。黑水牯的身坯比黄牛婆大得多。我们还没来得及劝架,只见黑水牯就是一个“肩锋”将黄牛婆掀翻到一个古时遗存下来的金井坑里,只有半个牛头在井口上甩动,喷粗气。而黑水牯像个得胜将军一样,扭动着肥臀跑到几丈远,又转过头来,目不转睛地盯着落入深坑的黄牛婆,晃动着双耳,然后从喉咙里发出嘶哑的叫声,那神态好像在说:“你是我的对手吗?老子只一家伙就把你弄到了深坑里!你有本事上来呀!”

这下真是出了大事,无论黄牛婆如何挣扎都毫无结果。我于是跑回家报告父亲。父亲一听,忙问:“是掉金洞里去了?那拐了场!”他二话没说跑去报告生产队长。队长又叫来五六名社员,背着锄头赶到现场。队长安排说:“没办法,就是把洞周围的泥土挖开,才能把牛搞上来。”他们雷厉风行,半小时左右就挖开了一个大锐口,然后拉的拉牛鼻子,推的推牛背,几个“啊嗬”就把黄牛婆弄出来了。可是,黄牛像一具僵尸,滚在地上站不起来。眼眶里明显在流眼泪。队长拢去抓它四条腿摇了几下,惊呼:“拐了场,四条腿断了三条!”大家一阵惊恐。我急得哭出了声。队长望一眼我,毫无表情地说道:“你莫哭,看牛伢子赔牛不起。”

队长是见过一些场合的,他很冷静,和大家商量:“这头牛是只能杀肉呷了。我们回去还叫几个劳动力,背几根大树,拿几根索子来,把它绑着抬回去!”

我那天没去上学,一直哭,队上的人都在大禾场坪里围观“解牛”。我不敢拢边。我不忍心看着我的恩牛,被人用亮闪闪的屠刀捅进心脏热血喷薄而出,然后剥皮,开膛破肚,一块一块地砍肉!我躲进屋里哭得没完没了,还边说:“为什么掉进洞里的不是那背时的黑水牯咧?”我的父母也到“解牛”的现场去了。他(她)们没有听见我对黑水牯的诅咒。

几乎花了一整天时间,到下午四点钟,队上才将黄牛的“后事”料理完毕。每家每户都分到了几斤牛肉。我父亲没要牛肉,只要了一对牛角和一些主要的牛骨头。当他用箩筐将牛骨头背回来的时候,脸色是十分难看的。他见我还在哭,劝道:“莫哭了。反正牛死不能复生!你只要在心里记着就行了。去背把锄头来,一同去将黄牛的骨头埋了。留下这一对牛角作个纪念。”随后,我就和父亲到对面的生基山挖个坑,将黄牛骨头埋葬!

父亲默默地站在那里,什么也没说,我知道他肯定在心里说着话,毕竟它是与自己合作了十几年的“老伙计”,泥里水里汗里,在步调上早已搭成了某种契合。黄牛做到了“不用扬鞭自奋蹄”的地步。尤其是“救”了我之后,他(它)们之间那种微妙的情感,别人是无法体会到的。他低着头好像是默哀,又像行鞠躬,有点含糊不清!

太阳即将落山,天上各种形状的云都是灰暗色,让人感到有些忧伤!

“你还是给它磕三个头!以谢它的救命之恩!”父亲说。于是,我跪了下去,将头挨到了黄土上,泣不成声!

当晚,我将这件事写进了日记。第二天,班主任看了我的日记,她没有批评我没请假而旷课!她久久地凝视着我的日记,一串眼泪滴到了我的日记本上。

这件事已经过去了几十年,但我一直无法忘记!

每每想起,它那踏泥蹚水拉犁耕田,埋头苦干的形象立刻浮现在眼前!它那俯首甘为孺子牛的精神令人肃然起敬!

“是的,只有踏实做人,认真做事,才是对它最好的怀念和感恩!”我在心里默念道。

陈恭森,长沙市作家协会会员,曾有报告文学《蜀道难》等文学作品在省作协征文中获奖,在《老年人》杂志,长沙晚报副刊发表作品近百篇。出版散文集《那山、那人、那传奇》(长江出版社),供职于长沙县江背镇人民政府。

来源:红网

作者:陈恭森

编辑:施文

本文为文旅频道原创文章,转载请附上原文出处链接和本声明。

时刻新闻

时刻新闻