我看凌之先生

文/陈焉

我这人,不知道哪儿来的底气和勇气,历来没有偶像包袱。

凌之先生,于我是朋友,更像是大哥。

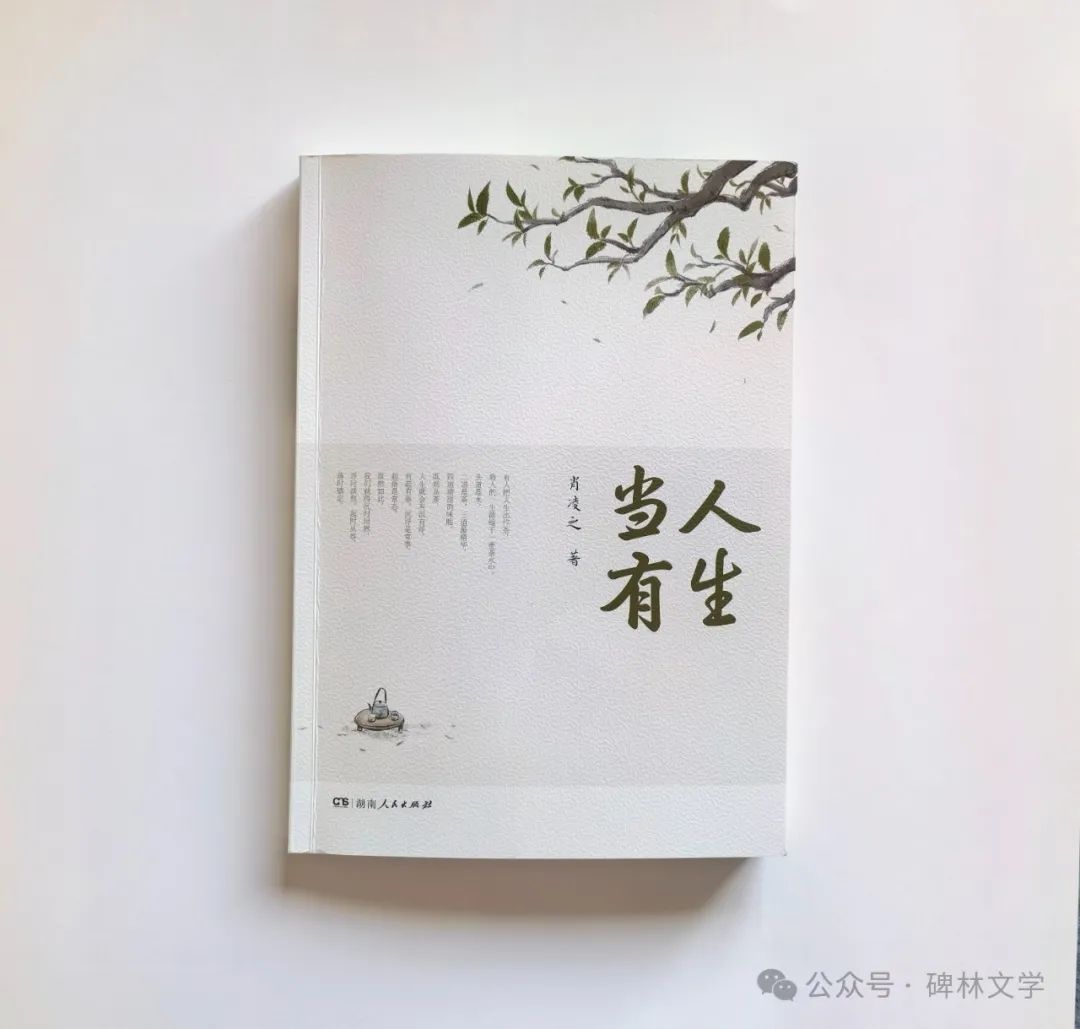

他的散文随笔集《人生当有》流量大,阅读广,我索来一本并有感而发《<人生当有>我见一二》。第二天流量就二十多万了。这说明,喜欢读书的人不少,湖南尤其多。其次,凌之先生的作品,大家认同。至于我写的那点感受,我想充其量也只能算是他这棵智慧之树又生出的一枚小果子而已。

认识凌之很是偶然。是在一次会议上,他人很儒雅随和,发言高屋建瓴,会下妙趣横生。人说,成熟的麦子都是低着头,深以为然。

翌年,凌之来西安赴会。一日忽提出要去游城墙,让我陪他。一上城墙,他就租了一辆自行车,说要骑行城墙一周,吓我一跳。

西安城墙,是迄今为止中国规模最大、保存最为完整的古代城垣之一,一周近十四公里。以往工作之需,也常陪外地来的朋友客人看城墙、逛城墙,骑行,这还是头一次。我还在想,我行不行啊?此时正是西安七月天,艳阳高照,炎热炙人,令人生畏。凌之已翩然跃上车速然离我而去。看着他逐渐远去的背影,吃力又坚定地迎向前方热烈刺眼的阳光天地,构成了一幅美好的图景。仿佛他走向的是历史深处,要去穿越千年西安的时光和风雨。

注定半途而废的我,倚着瓮城上一个墙垛享受着夏日的清凉,有些担心地想:他是会掉头从东边返回来,还是成功地骑到终点从西边过来。十几分钟后,一道响亮的声音和一个巨大黑影同时冲到面前:“西安城墙太美了!西安太美了!”看着他兴奋的神情,汗流满面的样子,明显红黑许多的脸,相形之下,作为一个西安人,我惭愧顿生。我想,一个五十多岁的人,这样的富有激情活力,这样爱历史和文化,该是多么热爱生活和脚下的土地。那个印象,那个下午,也便定格在了生命的某处,时时想起。

时不时,凌之发来散文文稿让我看,我欣赏的同时,时常有点吹毛求疵地点评一番,他也接得住。我给他发我得意的书画作品,他也不吝调侃,当然也有肯定。他戏称:“我们是文友,更是诤友。”

记得也是在北京开会,会议安排晚上在国家大剧院小剧场观摩一个剧,舞台上从始到终音乐布景变换中,一群年轻演员一人一把凳子不断变换队形、表演、表情……时间推移中,他们逐渐老去……二十多分钟演出中,全剧没有一句台词,好像是哑剧。凌之之前可能接触少,观剧始终不在状态,出了剧场,还在对剧不甚了了点评着。

如今,他出了《人生如字》《人生当有》两本随笔散文集,充满了人生智慧,哲理思辨,在湖南当地很受欢迎,读书分享会就开了十几场,流量已达几百万,这是他长期积淀迸发的艺术才情,为他感到高兴。但他没有止步于此,近期又开始写风物人情、闲情雅趣的心情散文,文风一转,让我们又看到了他感性温暖的一面。我的文字也得到了他的认可,我们交流更加顺畅了,果真文心相通,义理同在,大道归一。

近期,正是国色天香的牡丹花盛放期,我想该有一篇凌之的关于牡丹的美文传来了…….

(原载于“碑林文学”微信公众号)

陈焉,女,原名陈艳,曾用名陈兆云,祖籍安徽,现居陕西西安。文学创作副研究员,陕西省作协会员,曾入选“陕西100位中青年艺术家”。以诗歌、散文创作为主,先后出版有诗集《五月的新娘》、散文集《五月的花园》《女人四十》等三部专著。

肖凌之,笔名石川,一个退休后还依然坚持写作的老公务员。中国作协和湖南省作协会员。作品散见《人民日报》《光明日报》《中国文化报》《中国新闻出版报》《中国旅游报》《湖南日报》《新湘评论》《湖南文学》《湘江文艺》《文艺生活》等报刊,著有随笔集《人生如字——谐音字趣谈》(人民出版社出版)和《人生当有》(湖南人民出版社出版)。

来源:红网

作者:陈焉

编辑:施文

本文为文旅频道原创文章,转载请附上原文出处链接和本声明。

时刻新闻

时刻新闻