诗意金洲

文/陈恭森

春雨飘洒连绵的季节,我行走于浏阳河畔的金洲,感受到一股浓浓的诗意在这青山绿水间氤氲!首先勾起我记忆的是两句流传在这里很久的民谣:“一渡、两河、三上岸,四洲、五里、六筒车。”其意为:一个渡河的地方(即金洲渡口),有主流支流两条河(浏阳河、三叉河),有三个上岸的码头,周边有四个“洲”,五里河段中有六部筒车。

我们可以想象,春夏之交,这金洲水乡,浏阳河渡口的景致:岸芷汀兰,郁郁葱葱,流水潺潺,筒车慢转;水鸟翻飞,渡船往返。挑担的男子,挎包的女子,手扶船沿,蹲在船舱里谈笑风生。或曰:“过河到浏阳的柏加山赶集去咧!”

岁月悠悠,大浪淘沙。时代的变迁,如今河段中的六部筒车只有两部了,且是近年重修而成。凝视远方,在一片水雾朦胧里,隐隐约约看到其他四部简车的“遗骸”(先前破败的筒车架子)。

然而,在我的脑海里,几十年前这些筒车日夜工作的场景,依然历历在目:在河中垒起一个拦河坝,将河水引入水槽,利用水的推力,让筒车转动,筒车这庞然大物便发出沉重而古老的声音转动起来。数不清的竹筒,随着筒车的慢转,将河水一筒一筒地舀上来,倒入半空中的渡槽内,然后哗啦哗啦地流入上百亩的稻田里。我想,这便是老班子了不起的智慧,不用电力,不用人力,轻松地让河水“爬”上高台,灌溉庄稼。

现在,脑海里的场景,已成过往,已成挥之不去的乡愁!

我伫立于金洲渡口,春来水涨的浏阳河,水涌波翻。这转悠着筒车的浏阳河水乡的韵调,不同于扬州、无锡、苏州,这里有一种湘人的“野”、湘人的灵气、湘人的执着和顽强!生活在金洲这块土地上的男子汉身上,就隐隐透出这些气质。

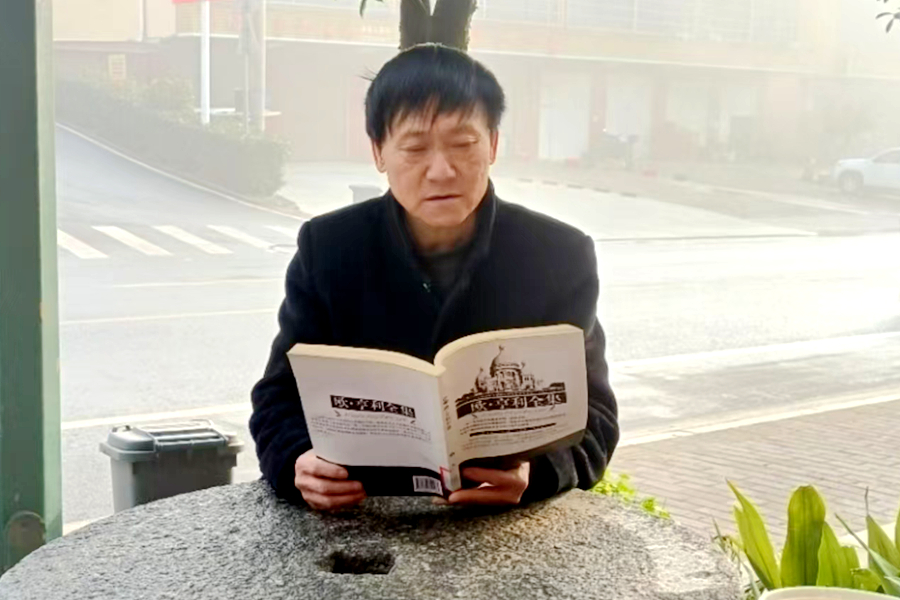

出生于20世纪70年代的村党支部书记姜立新,在他的骨子里就深藏着一股倔强劲。他任职以来,大胆开拓,真抓实干,多方聚力,根据浏阳河天然独有旖旎静美的湖光山色,拓展出一系列“人无我有”的特色亮点。农耕文化、民俗文化、龙舟文化体验场应运而生;亲子度假、法治研学、耕读研学、园艺研学等场馆次第“花开”。

一栋在历史沧桑的岁月里寂寞了170多年的盛家老屋,投资近百万,修旧如旧,打造成了湖南省首家法治研学基地。

晴朗的日子,在浏阳河风光带的绿茵草地露营基地,一群群生龙活虎的孩子们在接受训练,演练中,孩子们那银铃般清脆的呐喊声,响彻四方,让人感觉到满世界都充满了希望!

研学之外,村内有了6家民宿,7户接待游客的农户,可以同时容纳2000人就餐、住宿。这里的“池上庄园”“易家铺子”“宋公子露营地”等,已成为金洲文旅的名片。

这么一来,姜书记凭着一股倔劲,带领全村人民,将金洲村“弄”成了一个名扬四海的“璀璨明珠”。近年来,金洲村先后荣获“湖南省美丽乡村示范村”“湖南省乡村振兴示范村”称号;“全国乡村治理示范村”和“全国民主法治示范村”等荣誉。姜立新获评“全国农业农村劳动模范”殊荣。

我留连于美丽屋场的小巷,花坛里,红的桃花,白的李花,迎春绽放,羞羞答答,一片妖艳;红叶石楠、红桎木长出了浅红色的嫩芽,生机盎然。粉壁围墙上,一幅幅美术绘画让人心驰神往:“日出江花红胜火,春来江水绿如蓝”,这是一幅《浏河水乡图》中的题诗;“锄禾日当午,汗滴禾下土。谁知盘中餐,粒粒皆辛苦?”这是一幅《农耕图》里的配诗;“朱雀桥边野草花,乌衣巷口夕阳斜。旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家。”这是一幅《庭院深深》图中的题款……

院落里花团锦簇,诗意绵绵,仿佛处在似梦非梦的幻境中!处处充盈诗意的金洲,每一缕空气都在低吟浅唱着浏阳河畔古往今来的故事……

(文中图片皆为江背镇党政办提供)

陈恭森,长沙市作家协会会员,曾有报告文学《蜀道难》等文学作品在省作协征文中获奖,在《老年人》杂志,长沙晚报副刊发表作品近百篇。出版散文集《那山、那人、那传奇》(长江出版社),供职于长沙县江背镇人民政府。

来源:红网

作者:陈恭森

编辑:施文

本文为文旅频道原创文章,转载请附上原文出处链接和本声明。

时刻新闻

时刻新闻